1章 水の6H2O構造と原子構造

水の構造・第一世代の矛盾

水に関する新説は、毎年出るといわれるほど活発ですが、逆にいえば未だ確定されていないということです。

私も水に関する本を読めば読むほど、H2Oの分子構造・分子間結合法・三態等に諸説があり、混乱するばかりでした。それでも数をこなすうち、私が学校で習った第一世代と、最近の主流を成す第二世代の、二つがあることが理解できるようになりました。

しかし最新の第二世代をしても、理論的に矛盾があり、また第一世代を論破するだけの力も無いので、両方が共存しています。あるいは第一世代の通説を科学的常識として利用し、その上に第二世代の理論を展開しているので、産みの母は否定できません。このため第一世代と第二世代が入り乱れ、分別がつかないのが現状でしょう。

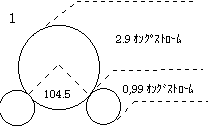

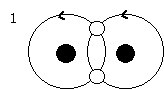

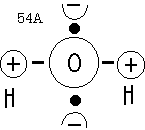

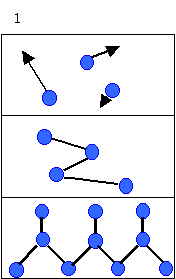

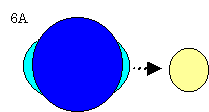

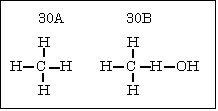

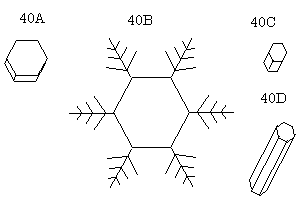

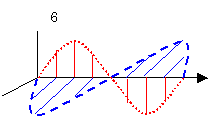

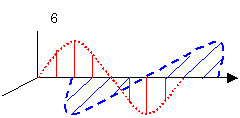

私が学校で習ったH2Oの形が1図であり、水素と酸素の角度・原子の大きは小数点以下まで判明し、先生は自信たっぷり

に構造や三態の仕組みを教えていたので、水の構造が実は不明だったとは、思いもよりませんでした。

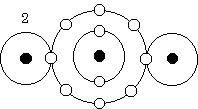

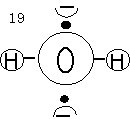

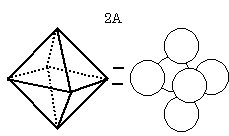

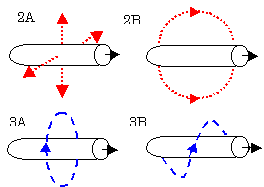

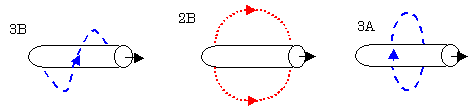

H2O内の結合法は、原子にはK軌道(定員2)とL軌道(定員8)があり、酸素は原子番号8のため、L軌道に2つの空きがある。水素は+にも−にもイオン化するという特性があり、水素が−電子を1個失ってH+の水素イオンとなり、その−電子が酸素の2つの空き場所に納まるため、2個の水素が結合するという、2図のようなイオン結合による化学結合とされていました。

H2O内の結合法は、原子にはK軌道(定員2)とL軌道(定員8)があり、酸素は原子番号8のため、L軌道に2つの空きがある。水素は+にも−にもイオン化するという特性があり、水素が−電子を1個失ってH+の水素イオンとなり、その−電子が酸素の2つの空き場所に納まるため、2個の水素が結合するという、2図のようなイオン結合による化学結合とされていました。

しかし電子1個と陽子1個からなる水素が、電子1個を失えば、電子軌道は消えてしまいます。丸裸となった核というのは、加速器の中の出来事であり、コップの中の水で、日常的に起きているとは思えません。

しかし電子1個と陽子1個からなる水素が、電子1個を失えば、電子軌道は消えてしまいます。丸裸となった核というのは、加速器の中の出来事であり、コップの中の水で、日常的に起きているとは思えません。

それを回避するため、電子は失っても電子圏は存在する1図を用い、あるいはH+イオンになると1万分の1の大きさになるといってきながら、実物は大きい水素のままというペテンがまかり通っており、これに異を唱える人はいませんでした。

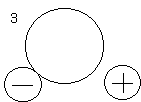

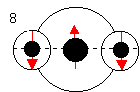

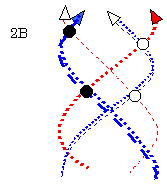

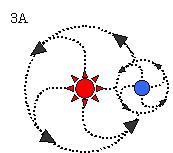

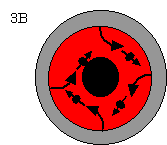

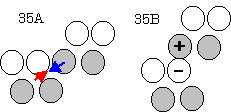

また水のイオン結合性を説明するとき、3図のように水の一部は、水素イオンH+と水酸化イオンOH-に分かれているから、何でも溶かすとしています。

また水のイオン結合性を説明するとき、3図のように水の一部は、水素イオンH+と水酸化イオンOH-に分かれているから、何でも溶かすとしています。

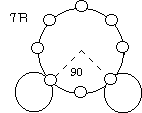

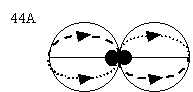

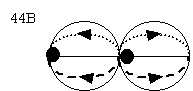

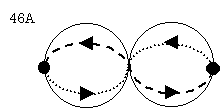

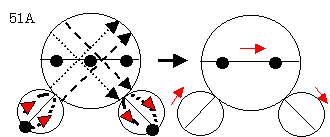

しかし物質は安定しようとするのが物理的大原則であり、大量の塩を解かすほどの不安定な浮遊水素が、水中で分離しているはずがありません。

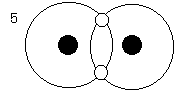

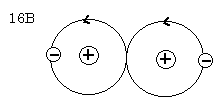

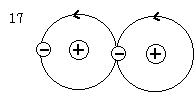

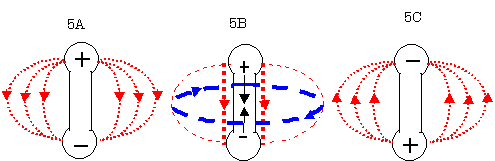

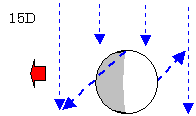

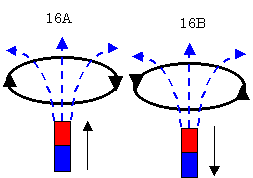

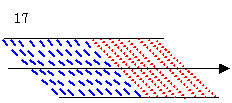

水素は単独で存在しないというのは、物理の常識であり、歴然たる事実です。 しかし5図を、気体のイオン化を説明するときに用いると、水素ガスは電子を1個失ってH2+になるはずですが、この図では電子が1個では共有部分を維持できず、結合理由が無くなるので、2つに分離するはずです。 すると水素は単独では存在しない、物理の常識に反することになり、水学者にとって水素ガスのイオン化は、畑違いなので想定しないでしょうが、普遍性のない理論は間違いでしょう。 このイオン化は、水に電気を通すと、電極から酸素ガスと水素ガスが生じて、水は電気分解されますが、このとき+極に酸素が発生し、−極に水素が発生するため、異符合間は引き合うという原則から、酸素が−イオン・水素が+イオンと命名されました。 しかし今日の電気的常識からすれば、電流が流れるという現象は、導線内の自由電子がトコロテンを突くように、次々に押し出されるからだとされています。すると水中に流れ出た−電子は、K軌道に1つ空きのある水素に入り込み、L軌道に2つの空きがある酸素にも入り込むはずであり、これでは−イオンにしかならないはずです。 また電極に水素と酸素が吸い寄せられるというなら、今日の自然科学的常識からすれば、雷は水分子が激しく擦れて静電気が発生し、雷雲の上が−・下が+に分極しているといいます。イオン化が正しいなら、雷雲は電気分解されて、消えなければ筋が通りません。 このようにイオン化も、今日の化学的常識ですが、原子モデルさえ確立されておらず、論理的とはいえません。 しかし電子の位置を記入しようとすると、酸素のL軌道は2図のように、電子8個が均一に配置されているなら、酸素と水素の角度は7B図のように、必然的に90度になります。 それに水素が酸素の赤道上を回っているなら、電磁力が釣り合う180 酸素単独の説明時には、L軌道の電子の空き場所を、180度に設定しているのに、なぜ分子構造になると104.5度なのか、観測されたという事実の一点張りであり、物理的理由を聞いたことがないのです。 その電子軌道も、赤道や極を回ったり、縦横高さの3本までしか説明できなかったり、楕円であるという人、波打っているという人等の諸説があり、確定されてはいません。 次に水分子集合体に成長する、H2O間の結合法は、オキソニウムイオンH3O+による、イオン結合とされてきました。 しかしこれまでの理論に鑑めば、酸素のL軌道に2個分の空きがあるから、水素2個が結合できるとしていたのに、空きが無いのに3個目の水素を結合させては矛盾します。 そこで学者は、水素のK軌道に1つ分の空きがあるから、そこに酸素の電子が入り、共有結合されると説明します。それが可能なら、L軌道に6個の電子がある酸素には、6個の水素が結合し、H6Oまで存在するはずですが、そのような事実はありません。 今日の物理は「ああいえば、こういう。こういえば、ああいう」レベルであり、真実が確定されておらず、この御都合主義の、どこが科学的なのでしょう。物の理たる物理の説明になっていません。 水素が酸素の電子と結合するなら、その論理的帰趨は誰が考えても、水素は酸素の赤道上で結合すべきですが、そのような事実はありません。 それにH2O内の分子結合力はイオン結合とし、

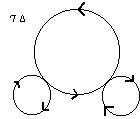

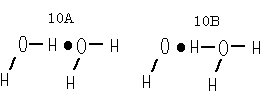

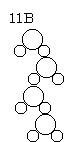

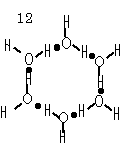

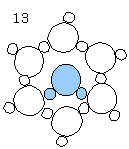

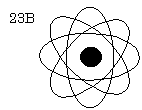

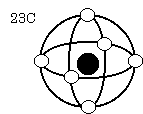

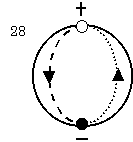

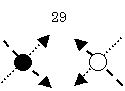

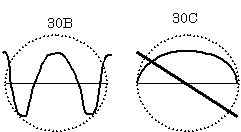

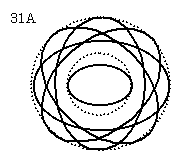

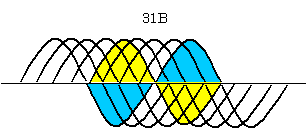

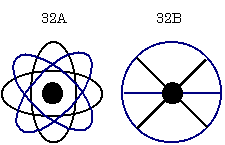

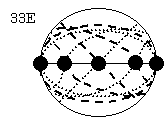

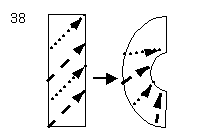

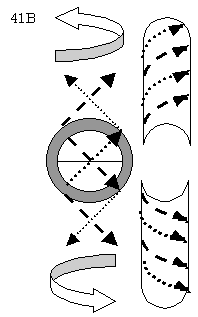

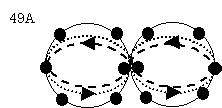

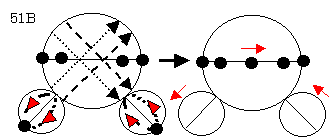

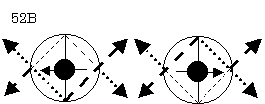

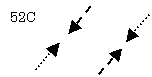

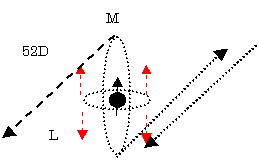

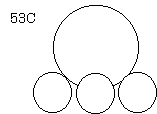

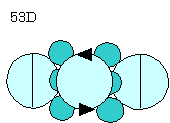

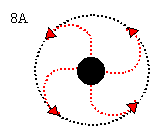

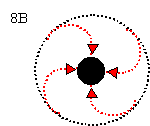

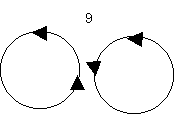

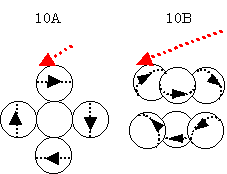

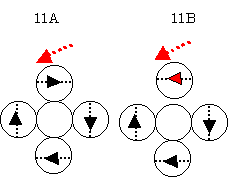

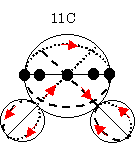

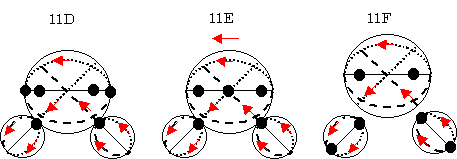

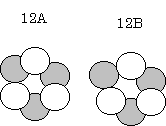

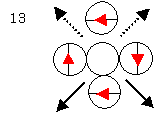

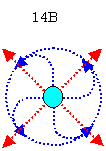

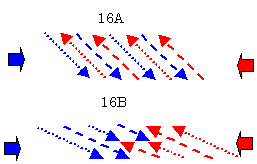

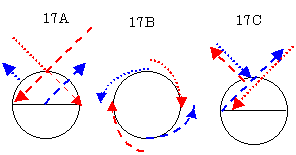

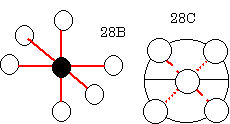

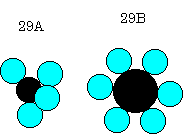

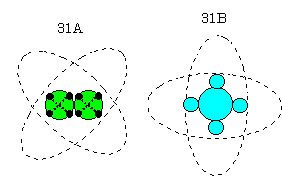

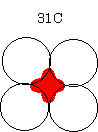

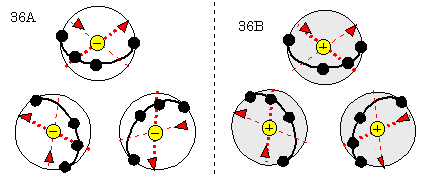

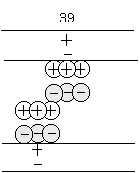

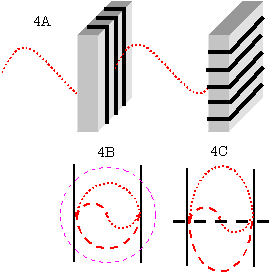

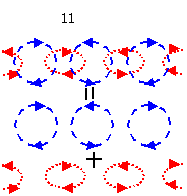

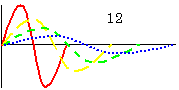

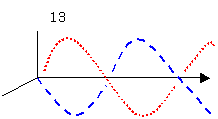

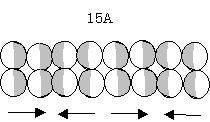

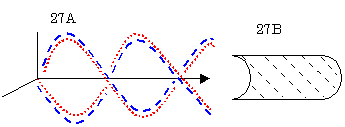

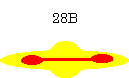

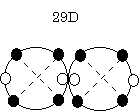

H2O間の分子同士の結合力もイオン結合では、共に化学結合であり、結合力が強すぎて、水は切れなくなります。そのためオキソニウムイオンは水素結合と呼ばれ、化学結合の10分の1の結合力とされる、化学会合に分類していますが、同じイオン結合を別ものに扱っては、これまたペテンです。 10A図は水の結合状態を示す化学式であり、棒は化学結合・点 11A図は水分子の結合状態を示したもので、液体は分子間が緩やかに結合していると習いました。見て 水がひも状につながっていれば、裂けやすい方向と、裂けにくい方向が生じるはずですが、風呂に入った時に湯を手で十字に切ってみても、そのような現象は生じません。そして水滴を化学式で表わした図を見たとき、ひも状 そこで亀甲型とでもいうべき、12図に発展します。これなら丸に近く、雪の結晶にも通じる形なので、ひも状よりは改善されましたが、水が薄い膜状になってしまい、平面モデルという致命的欠点があります。 そして亀甲型の化学式モデルは、隙の無い美しさを見せますが、水素対酸素の大きさ比1:3で、実際の分子モデルに置き換えると、13図になります。これでは中心部が隙間だらけなので、アルコールは無論、塩化ナト あるいは1個のH2Oなら、中心部に十分入る大きさであり、結合力が水滴として簡単に切れるほどの水素結合なら、加圧すれば飛び込むはずです。その場合、体積は86パーセントにまで縮むべきですが、水がそんなに縮む事実は無く、卓上論です。 第一世代のH2O結合モデルでは、酸素と水素は点で接触し、電子は酸素と水素を交互に、一筆書きで移動するため、結合点で酸素から水素に入ろうとする電子と、水素から酸素に出ようとする電子が入れ替わることになり、電子と電子が衝突すれば、入れ替わる事も、結合状態を保つ事も不可能です。 昔は水素と酸素の大きさは1:3と習いましたが、今日では2:5となり、小数点以下まで判明していた数字が信じられないというのは驚きですが、モデル的には影響無いので、確定は実験屋さんに任せます。水素が大きい方が図形として書きやすいので、以降は2:5を採用します。 しかし根拠にしている、水素ガスの共有結合は本当なのでしょうか。 すると「同符合間は反発し、異符合間は引き合う」原則により また電子軌道が交差するということは、水素がヘリウムに変化する一歩手前であり、核融合の恐怖がコップの中で、日常的に起きているとは信じられません。 しかし単独では電磁波を放出するはずの水素が、H2になると電磁波を放出しなくなる現象は、互いの電磁波が共振し、打ち消し合うためです。その打ち消し合う電子の位置は、ヘリウムに代表されるように、一方の電子の反対側に、もう一つの電子が存在する場合であり、H2の場合は16B図の位置なので、17図でも矛盾します。 以上のように、今日の共有結合論は信用に値するものではなく、今日の常識を用いていては、最後には矛盾の壁に突き当たり、説明になっていません。 すると水素と酸素の電子軌道は極を回る縦方向となり、酸素のL軌道には8個の電子が入りますが、電子と電子の間隔に秩序がなくなります。矛盾が露呈するため、ここまで説明する学者はいません。 水素の共有結合は図で紹介しても、本題であるH2Oの共有結合図を紹介しなくては本末転倒ですが、これが今日の科学であり、ペテンといっても差し支えないでしょう。あまりにもペテンが多いので、私は何でも疑ってかかる、嫌な癖がついてしまいました。

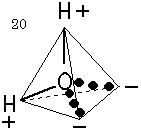

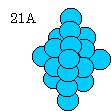

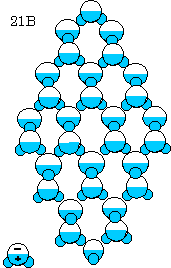

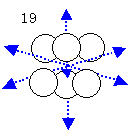

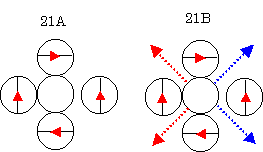

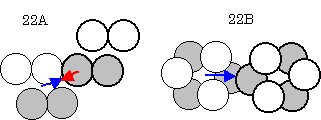

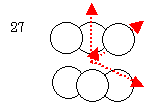

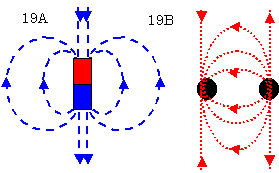

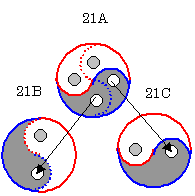

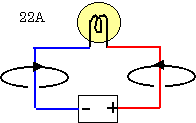

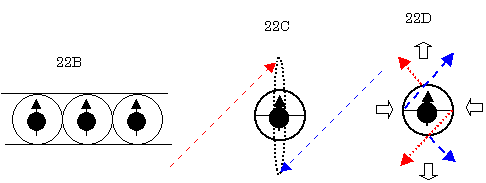

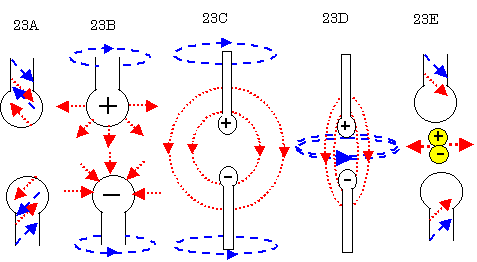

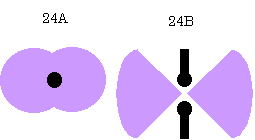

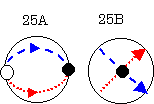

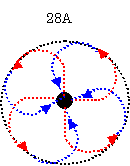

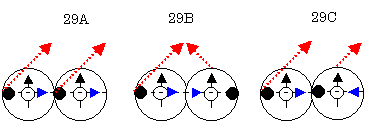

水素のK軌道に1つの空きがあるから、そこを酸素の電子が埋めて結合できるという説にしても、物質は安定しようとする原則からすれば、水素の電子が2個に増えれば、電子は180度対象に位置すべきであり、水素は半分食い込まなければ筋が通りません。 2個の水素も同じく、今日の科学的常識からすれば、180度の位置に結合すべきですが、水は104.5度で結合しており、論理上の矛盾が生じます。矛盾すれば間違いということですが、黙殺という手段を使って蓋をしており、科学の名に値しない状況です。 またK軌道とL軌道にはエネルギー値に差があるのに、水素と酸素の電子が、自由に共有できるとは思えません。それでは酸素原子内で、K軌道とL軌道に分かれている意味が、無くなってしまいます。 結合手が1本から2本に増えたことで、拡張が可能となり、立体型が出来るようになったので、大きく進歩しました。 また−+間の異符合間に働く引力を、水素結合力にしたため、オキソニウムイオンによる化学結合を、強引に水素結合の化学会合と言い張った、無理が解消しました。 またH2Oの集合体である水分子集合体は、このプラスマイナス間に働く引力により結合し、21A図のようなブドウの房状になっており、房の しかし水分子の上下に正負の電極があり、結合手が4本あるという理論に、忠実な図形を書くと、21B図になります。 すると水分子集合体の上方にはマイナス・下方にはプラスの電極が剥き出しのは明らかであり、コップの中の水のように、水分子が重なり合っている状態下では、層状に重なるだけが論理的帰趨であり、ブドウの房状に いったいどのような要因で、他の分子を弾けるのでしょうか。電極が剥き出しでも反応しなくては、「物質は安定的な姿に戻ろうしする」という、物理の原則に反します。 わざと電極を書き入れない、子供だましの絵で騙すのは、科学的手法といえません。 22図は、1個の分子に対する、分子間の結合状態を予想したものです。この理論では結合手が4本なので、水分子集合体は表面に在れば2〜3分子・水中に在れば5分子以外にありません。 しかしこれでは、X線回析法による水分子集合体は5〜6分子に ここまでは水に関する学説の、ほんの一部の紹介ですが、無茶苦茶な説ばかりであり、信じろという方が無理です。良識ある学者は矛盾を感じるから、毎年のように新説が飛び交うといえるでしょう。 今日の学説の矛盾点に触れたように、原子構造・結合法に納得できる説が無いため、水の研究にもかかわらず、原子構造の解明から始めなければ、先には進めません。基礎が確立しなくては、どのような説も、砂上の楼閣です。 水素と酸素の結合力で最も自然なのは、原子にはすべて電子があり、電子が動けば電磁波を発生するので、その電磁力でしょう。 今日の物理では、電磁力という化学結合法はありませんが、イオン結合は「クローンの力」に因るものであり、クローンの力は−+間に働き、距離の2乗に反比例することは知られています。電磁波も同じく距離の2乗に反比例するので、クローンの力の本質こそ、その解明されていない異符合間の結合メカニズムは、−+間に働く電磁力と予想できます。 結合力を電磁力にすると、電磁力発生のメカニズムが問われますが、今日の常識では、電子は原子の赤道上を周回しているので、結合力を生む磁力は、地球と同じく極方向に発生するはずです。すると電子が1個回転している水素は、縦方向に結合して水素ガスになるはずですが、そのような事実は無いため、電磁力結合は簡単に却下されています。 電子が赤道上を周回しているというのは、今日の物理的常識ですが、本当に電子は回転しているのでしょうか。 今日の最新科学をしても、電子が2個しかないK軌道ですら、電子位置は不明であり、球状になった電子の雲のどこかにあると、量子論的解決法に逃げており、存在は確認されていません。 それに電子が赤道上を周回し、水平方向の円軌道のみに存在するなら、電子には質量があるので、水素は電子の遠心力により、渦巻き銀河のごとく横方向が広がって、形が偏平しなければ筋が通りませんが、原子は球状であり、事実に反します。このように電子の位置・軌道が不明なので、回転しているとは、断定できないはずです。 しかし−電子が赤道上に並んで回転すれば、円形コイルと同じく磁力は両極に生じるため、結晶は棒状にしか結合しない事になります。 L軌道だけなら電子軌道が縦横斜めにあるので、全方向に電磁圏は形成されるでしょう。しかし水素やヘリウムのような、K軌道に1本の電子軌道しかない場合は、この理論は通用しません。K軌道とL軌道が別のシステムで動いているとも思えず、一歩踏み込むと今日の理論は破綻します。 しかし電子が電子の雲となれば、なぜ原子番号でいうところの1〜4番目の電子だけが雲となり、5番目以降は電子の状態を維持しているのか、理由が全く解りません。電子数が増えれば雲が厚くなるだけなので、全ての電子が雲になるべきでしょう。 それに23C図の電子を反時計回りで回転させると、4分の1周ごとに電子は衝突してしまいます。それではエネルギーロスにより、電子圏は崩壊しなければ筋が通りません。 また電子により結合力が生じているなら、電子が回転すれば、結合している原子も、電子の移動に伴い回転するはずですが、それでは固体にはなりえません。事実に反しており、完全対称という物理的美しさの整った図形ですが、卓上論に過ぎないでしょう。 しかしこれでは、何事も対象にあるという物理的美しさに欠け、電子が片寄れば磁力が生じるはずですが、L軌道が満タンの原子番号10のネオンは、物理的に安定な希ガスなので、磁気的結合力はありません。片寄りが発覚するため電子位置は明記できず、どこかに電子はあるという、便利な量子論的解決法に逃げていますが、電子は無くとも、軌道が対象でなければ、片寄りが生じるのは避けられません。 以上のように今日の物理的常識は、論理的に納得できる説とはいいがたく、電子軌道すら判明していないのです。 この「電子は本当に回っているのか」という疑問が起きたのも、電子が回転しているなら、H2Oの場合、酸素の空き軌道上に入った水素は、酸素の電子回転に伴い振り回されるはずです。すると出っ張りとなっている水素がハンマーとなって、絶えず周囲と衝突を繰り返すことになり、それなら発熱しなければ筋は通りませんが、そのような事実はありません。 そして「電子は本当に存在するのか」、という疑問もあります。 それというのも、電磁波を発見したヘルツは、静電分極した+と−の静電気をつなげて、電磁波を発生させましたが、その結果、電磁波放出により電荷は消えたはずです。よって電子が移動したから電磁波が発生するのではなく、電子は電磁波にエネルギー化したといえるでしょう。 今日では原子から電磁波が放出されることは知られており、電子が軌道上を回転しているから、電磁波が発生することになっています。しかし質量(m)である電子から電磁波を構成する、光速の電気力線と磁力線の2本が出ていれば(C2)、それはE=mC2より、質量がエネルギー化(E)しているということであり、電子が無いのに、回転する電子というのはあり得えません。 また原子から発生する電磁波のサイクルは、原子の大きさに等しいので、電子の移動により電磁波が発生するなら、電子は光速のスピードで回っていることになります。電子がエネルギー化しなければ、たとえ軽い電子といえども、光速になると質量は無限大になるので、電磁波の光速スピードは不可能です。 よって原子に電子は存在せず、電気力線と磁力線に変換しているというのが、論理的帰趨です。 電子は回転せず、回っているのは電気力線と磁力線で、これが球状の電磁力圏を形成し、電子の雲と呼ばれている原子の外殻になっていると考えられます。 今日の物理学には「ボルンの箱」という、量子論の入門とでもいうべき、思考実験があります。 これが今日の間違った物理的常識を作った元凶です。 電子を1個だけ箱の中に入れると、電子の波は時間の経過と共に、シュレーディンガー方程式により、箱の中に均一に広がります。そこで箱を左右半分に仕切ると、電子はこれ以上小さくできない素粒子のため、電子は必ず、左右どちらかの空間で発見されるというものです。 そこで量子論の学者は、どちらの空間で電子が発見されるかは、確率であると主張し、アインシュタインは、「神はサイコロ遊びを好まない」と反論しました。 エネルギー保存の法則からも、電子(停止状態)=電子+電子の波(運動状態)は、同量でないため成立しません。電子は電子の波=電界にすべて変換したはずであり、これは相対性理論でいうところの質量のエネルギー化です。 この思考実験だって、シュレーディンガー方程式により、電子は波になっていったん消えました。さて左右に仕切れば、電子はどちらに出現するでしょうというのが主旨なので、質量のエネルギー化は前提のはずです。 均一に広がったという条件下では、最少単位である電子が存在するはずがなく、論理というよりペテンの設問です。 だから半分に仕切れば、エネルギーが半分になり、質量化には足りないため、電子には戻りません。左右どちらかで電子が発見されるという、設問がナンセンスなのです。 これ以上小さくできない素粒子である電子の場合、50:50どころか99:1で左右に仕切っても、99パーセントを占める場所では、外部からのエネルギー注入が無ければ、電子は確認できないはずです。これは物理というよりも、国語の問題です。 今日の物理学が混乱している原因は、この電子と波の関係にあります。 最新の観測結果では、原子を観測すると、波が収縮した状態にある「ある一点にいる粒状の電子」しか見えず、波は観測されません。『波が止まれば電子』なら、その逆は『電子が移動すれば波』であり、電子と波は両立しないので当たり前です。 今日では、量子論で粒子の位置を決めようとすればするほど、粒子の持つ運動量はぼやけ、逆に粒子の運動量を厳密に決めようとすると、位置がぼやけるという、ハイゼンベルクの不確定性原理は周知の事実です。 ここからも粒子と運動は両立せず、止まっていれば粒子、動いていれば非粒子という結論は導き出せるはずであり、まったく正しいことです。 一方、旧来の電磁気学では、光は波であり粒子であるという考えから、ボルンの箱でも「電子が移動すると同時に波が放出される」とし、電子と波が両立しています。この矛盾が矛盾と気づかず、相反する結論なのに、論破するだけの力が無いから、両論が両立し、今日の科学を台無しにしてきました。 しかし「電子が移動すると同時に波が放出される」という常識を改めるには、今日の「電流とは、導線の中を自由電子が流れ、自由電子の移動にもない、外部に電磁波が生じる」という、電磁気学の常識まで改めなければならず、物理学を一新する革命となります。 そのためには今日の物理学を築いた、天才たちを否定しなければ先に進まず、無理からぬことでした。天才ゆえに、その名に逆らうことがはばかれ、観測事実さえ葬り去る、足かせとなっているのです。 また電磁気学に留まらず、原子構造・量子論・化学結合などの広範囲な分野にまたがるため、どんどん細分化してきた今日の科学者には、専門外となってしまいました。 最新科学の観測結果は、質量=エネルギーの相対性理論・ならびにエネルギー保存の法則からして物理的に納得でき、電子が見えたのも次のように説明できます。 観測手段にX線回析法を用いれば、X線は電磁波であり、それをターゲットの原子に当てれば、原子から出ている電磁波と衝突して放出を押さえ込んだから、量子化が起こらず、電子が見えたと説明できます。 量子論の失敗を一言でいえば、ボルン箱からシュレーディンガーの猫にまで受け継がれた、「電子は、左右それぞれの箱にある状態が重なっている」「猫は死んだ状態と生きている状態が、半分ずつ重なっている」という、重ね合わせの理論であり、それを継承した粒子と波・電子と電磁波の重ね合わせが原因です。 電子が存在するというのは、小学生でも知っている今日の常識であり、電磁気学の大前提ですが、理論的に納得できるものではありません。 例えば電気が流れるということは、導線内の自由電子は10Cm/秒しか動かないけど、トコロテンを押すように、あるいは水道水のように、自由電子が次々と押されるから、電気は瞬時に流れるというのが、今日の常識です。 しかし最新の科学では、高圧線の電流は光速で流れているのが確認されており、電流を流し続ければ、結局電子も光速で動いていなければ、供給は続きません。よって電気を流せば、瞬時に到達するので、この瞬時に電気が流れる水道水の比喩は、科学的にいって無意味です。 原子を人間のスケールモデルに置き換えれば、原子の半径を東京小田原間とすれば、その上を回る電子はパチンコ玉大であり、そのスカスカの原子軌道に圧力をかけて、電子を押し込んでも、電圧は吸収されるのが落ちなので、瞬時に電気が流れるとは思えません。 また水道が瞬時に出るのは、加圧されているからです。電気も常時加圧してれば、電子軌道は小さくなり、軌道を元に戻そうとする力が働けば、導線は発熱するはずですが、電気が流れてないのに、導線が熱くなることはありません。 比喩が非論理的であり、10Cm/秒しか動かない電子で、電気が瞬時に流れるはずがありません。また動く電子に伴い電磁波が発生するなら、その電子波の進行スピードも10Cm/秒ということなり、電磁波のスピードである30万km/秒とは桁違いであり、この矛盾には気づかないようです。 我が家の石油ファンヒーターは、コンセントを抜いた状態でスタートボタンを押すと、電気が流れていないにも関わらず、運転中を示す発光ダイオードだけが点灯し、瞬時に消えますが、これは1〜2回可能です。10Cm/秒動く自由電子とは、その程度の仕事量ではないでしょうか。 電子が電磁波に変換されれば、電磁波は地球を1秒間に7周半するスピードがあるので、導線のどこでも瞬時に届きます。エネルギー=質量なので、電磁波が到達先で質量化し、電子に変換されれば、それは今日でいう電気が通った・電荷が移動した状態であり、何の問題も生じません。 よって電気が通るということは、電磁波が流れたことであり、電子が動けば電磁波が発生するという今日の常識は、改められるべきです。電子が先か、電磁波が先かの違いですが、エネルギー=質量ならば同時なので、物理的統一性が保てます。 一方、波の状態になった電子というのも、一度も観測されたことがなく、そのため電子が存在するという根拠になっています。電子を観察すると、電子は必ず点状の粒子として観測されるからです。これをボーアは「我々が見ていないときだけ、電子は波のように広がっている」と主張し、アインシュタインは「月は我々が『見た』からそこにあり、我々が見ていないときには、そこにいないことになる」と反論しました。 これは物理的問題というより、観測法の問題であり、電子は通常、エネルギー体になっているので波のように広がっています。しかし電子を見ようとしてX線を当てれば、粒子化して見えます。 今日の科学は、観測手段が原子に及ぼう影響を一切考慮していないため、混乱しているのです。自分でおかしくしているのに、それに気がつかず、他人のせいにする、人間性が現れています。 物理学者に自然は合わせるのではなく、自然に物理学者は従うべきですが、ボーアの考え方は逆であり、アインシュタインの反論も比喩が物理的ではなく、「おまえの母さんデベソ」に匹敵する、子供の喧嘩です。 しかしド・ブロイの波形では、原子は円筒形という結論になり、球体であるという事実に反します。 そして波の形は、マックスウェルの平面波を意識したはずですが、縦波だけでは電気力線しか考慮されておらず、横波である磁力線が無ければ電磁波は成立せず、原子から出ている電磁波は説明できません。 新電磁論的には、波の状態になった電子というのは、電子が存在しないので、見えなくて当然です。 この波の状態になった電子・すなわちエネルギー体となった電子とは、電子の雲の事なので、観測されている周知の事実であり、実は見えていたけれど、気づかなかっただけです。 ボーアは「我々が見ていないときだけ、電子は波のように広がっている」と主張し、これを量子論は、物質や自然はただ一つの状態に決まらず、非常に曖昧であり、その曖昧さこそ自然の本質といいきります。 物の理を説明するのが物理なのに、曖昧こそ正しいというのでは、開き直りにしか聞こえませんが、これも波と粒子が同時に出現するという、今日の常識が招いた非常識であり、波と粒子が互いに変換し、両方同時に出現しないことが判明すれば、電子になれば波は存在せず、波になれば電子は見えません。よって観察結果は正しく、曖昧どころか、物理的秩序で満たされています。 「光は波であり、粒子である」ということは周知の事実で、波の状態が電磁波、粒子の状態が光子と呼ばれています。光を観察すると、同時に波と粒子の性格を示すので、ここから光子と電磁波が混在すると勘違いし、今日の重ね合せ理論を支えています。 今日ではガンマ線同士が衝突すれば、電子と陽電子が発生する事が知られているように、行きの電磁波と帰りの電磁波が衝突すれば、光子が出現します。 しかし光子は磁場を浴びると電磁波に戻るので、周辺にある電磁波の磁場を浴びて、光子は一瞬にして電磁波に戻り、跳ね返されます。 同時に波と粒子の性格が出ますが、それは電磁波の波が次々と押し寄せるためです。光は止まらなければ粒子性は示さないはずで、もし今日の常識のように運動中の光に光子が存在すれば、光と光が出会えば、粒子と粒子が衝突するため拡散するはずですが、そのような事実はなく、光と光は何事もなかったかのように通り抜けます。 光と光が通り抜けることは、周知の事実であり、なぜ粒子である光が拡散しないのか疑問の声はあがっていますが、その論理的帰趨は、粒子と波は共存しないという結論以外にありません。 E=mC2を、m=E/C2に書き替える時、電子の質量(m)は、エネルギー(E)が光速(C)で二つ(2)に分かれた(/)物となり、その二つに分かれたエネルギーが電気力線と磁力線なので、電子は電磁波という波と化し、電子はエネルギーに変換され、消えたかに見えます。 よって球状の電子の雲という観察結果は正しく、正確にいえば電磁力圏を見ていました。電子は見つからないという観測結果も正しく、正確にいえばエネルギー体に変換したから無いといえます。 だから原子に電子はなく、電子何個相当の電磁力があるだけですが、電磁力の力・位置は表現しずらいので、便宜的に電子を用いて、座標と力を表現する以外にありません。 先のことを踏まえて、原子構造を予想すると、水素の構造は次のように考えられます。 十字状に分かれるのではなく、90度で交わるX状にしたのは、丸い円軌道も斜めに位置すれば、上と横から見れば楕円形となり、電子軌道は楕円形という観測結果と一致するからです。そして両力線は全体として反時計周りになるため、電子が反時計回りに回っている錯覚に陥ります。 27図の問題点は、−の電子から出た電気力線が、同符号である−の電子に再び戻ることは、物理的にあり得ないので、このままでは成立しません。 しかし今日の物理では、円形になって一周している電気力線・磁力線を平然と使っているので、問題意識は持っていませんが。 29図は、電気力線と磁力線が交差するときの様子を描いたものですが、黒点で示した電子から伸びる電気力線(点線)は上に向かい、白点で示した陽電子から伸びる電気力線は下に向かい、磁力線(破線) 今日の常識では、正と負の電子が対発生するため、電子は電子軌道を周回し、陽電子は核と結合するので陽子と呼ばれています。−と+は引き合うのが原則なので、電子は核に引き寄せられ、電子圏は消滅するのが定めですが、電子に遠心力があるから、釣り合っているのだと説明します。 微妙なバランスの上に原子が成り立っているなら、原子に電磁波を浴びせて、少しでも電子軌道を乱せば、一度崩れたバランスは、加速度的に乱れるのがバランスの定めであり、電子が飛び出すか、核と結合するかのいずれかの結末となります。しかし原子は、そんなに不安定な品物ではありません。 電気力線は+から−へ伸びるものなので、原子の大きさと同じ波長の電磁波が発生するなら、陽電子は波長が半分となる核にあるのでは無く、電子軌道上に存在すべきです。 実験ではX線解析法を用い、X線を原子に放射することで、原子から出ている固有の電磁波の波を止め、電子の存在を確認しているなら、性格が反対の陽電子と、観察用に放射する電磁波向きは同じなので、陽電子から出ている電磁波は、加速する結果となります。 陽電子から出ている電磁波は、同時に止められないから、その質量化には至らないはずであり、見えないだけではないでしょうか。あるいは電子と陽電子が半分ずつで、1個分の電子量となるので、2個は同時に見れない可能性も考えられます。 でもパウリの原理でも、1つの軌道にはスピンの向きが違う電子が、2個までしか入らない事は確認されており、回転が逆の電子・すなわち陽電子は見ているはずです。 プラス1/2スピン・マイナス1/2スピンとして区別しているように、性格が反対の電子であることは承知のはずであり、それを電子と陽電子に名称を改めれば、物理的混乱はだいぶ解消するでしょう。 しかし陽電子は陽子にあるという今日の大前提があるため、誰も確認せず、見えていても気づかないだけではないでしょうか。 磁力線もNからSへ伸びるものなので、原子と同じ波長の電磁波が発生しているなら、地球の磁力線のごとく、NS極を最短で結ぶ中心軸を抜けるのではなく、外周上を通らねば、波化と波長の一致は生じません。磁力線もN〜S〜N〜S間を回るサイクルとなりますが、大多数は斜めの軌道なので、極や赤道軌道は通りません。 今日では磁力線の名は確立していますが、N〜S極では説明できないし、電磁波は電子と陽電子が出会うと発生するので、電気力線と磁力線は、電子線と陽電子線に改める方がすっきりすると思います。 K軌道は電子が2個であり、その2個が1組となって軌道を形成するので、楕円軌道が1本なのは理解できますが、L軌道は電子が8個なら、4本の楕円軌道が生じるはずなのに、2本しかなくては、論理的一貫性がありません。 観測により、今日では電子軌道は楕円と判明しているのに、理論的予想であるド・ブロイの波形が事実に勝り、相変わらず今日の常識になっているのは、論理的ではありません。 電気力線と磁力線が45度傾いて存在する説を取る私としては、45度傾くと円軌道も楕円形に見えるので、ド・ブロイの楕円形軌道には賛成です。でも楕円に見えるだけと、楕円では意味が違います。 本当に楕円なら、軌道が一本しかないK軌道では、31A図でいえば、上下方向と左右方向の電磁力に差が出るはずであり、電気的に安定なヘリウムを説明できなくなります。円軌道なら完全対称なので、その恐れはありません。 さらに波形は、L軌道が満タンなら希ガスのアルゴンと同じなので、電磁波を出さないはずであり、電磁波を出さないためには、波の山と谷が打ち消し合うはずです。 ド・ブロイの30B図では、表側に見える波の山と、裏側で見えない波の山は重なるので、電磁波は消えないのではないでしょうか。 またド・ブロイの理論では、山と谷が打ち消し合うと、波の振幅が小さくなり、何周かすると波は消えるといいます。しかし波がずれて山と谷が打ち消しあうためには、原子数が奇数にならなければならず、偶数番号が希ガスである事実に反します。 このように説明図と、文章の理論は一致しないペテンなのに、皆が納得していていることが、私には理解できません。 また電磁波の山と谷が打ち消しあい、電子の雲が消失するということは、核が丸裸になるということなので、ありえないことですが、水素がイオン化すると体積が1万分の1になる今日の常識では、当然のことのようです。 確かに電磁波は共振して目に見えなくなりますが、それは中和であって消失ではありません。共振電磁波という中性エネルギーに変換し、それが電磁圏を満たしているので、体積は消えません。 それに光速になると質量は無限大になるため、光速の電磁波を出すために、電子が光速回転するはずが無く、光速のS字運動は慣性の法則からして、尚更可能性がありません。 これにより原子が球状であることとは整合性があるため、原子の形が円筒形となってしまうド・ブロイの図形よりましですが、ここに電子を配置しようとする段階になると、L軌道の電子は、4カ所の交差点上に8個の電子が存在することになり、電子が赤道上に均等に分散している現実を説明できません。今日の原子モデルも、矛盾だらけなのです。 以上のことを組み合わせると、水素原子の電子軌道は、次のように予想されます。 だから観測すると、上から見た33B図のように、透過しない下側は見えないため、半分の電気力線と半分の磁力線が見えるだけとなり、あたかも1本の楕円軌道に見える。 実際には、電磁波を立体に構成する無数の電気力線と磁力線があるため、33C図の最大の電気力線と最小の磁力線の組み合わせから、33D図の最小の電気力線と最大の磁力線の組み合わせまであり、4分割したそれぞれの範囲を、正負の電気力線・正負の磁力線が占め、原子の雲を形成する。 両力線が交差する2つの交差点には、仮想の電子と陽電子が存在する。しかし今日の常識では、電気力線と磁力線は、円軌道を描いて当然と思っているので、一周するには必要不可欠な、陽電子の存在に気づいていない。 電気力線と磁力線は、同時に広がり、同時に収縮する。その電気力線と磁力線が収束して質量化したのが電子であり、そのため電子と陽電子は力線がクロスする赤道上に出現する。 電子と陽電子があるから、電子側の電気力線と陽電子側の磁力線が組み合わさって上向きの電磁波となり、下向きの電磁波は電子側の磁力線と陽電子側の電気力線により合成される。 次に原子核の構成物質である、クォークの形成について考査します。 クォークもまた、E=mC2によりエネルギーが収束し、物質化したと考えられます。そのエネルギー供給源は、太陽・地球・原子などの核であり、すべての核からは引力が発生しています。 後述するように、引力とは電磁波と電磁波が共振して中和した共振電磁波であり、核から放出された共振電磁波は、下向きの電磁波が共振して合成されるので、反時計回りの螺旋構造になっています。 共振電磁波はエネルギー値が高いほど、回転トルクも強いので、カーブも早く始まります。そのため中心点に近い軌道ほど、高エネルギーであり、原子でいえば高エネルギーのK軌道に相当します。 中性の共振電磁波が電子圏を形成しているから、空洞と思われていた核と電子の間や宇宙空間は、中身が詰まっており、そのため潰れません。また中性と中性では反発力が働くため、透過もしません。 中心部には四方八方から共振電磁波が集中するため、エネルギーが質量化し、高エネルギーにより核が形成され、絶え間ないエネルギーの流入により物質は恒久化します。 物質とは共振電磁波の流出と流入が繰り返されており、これにより崩壊と再生が繰り返され、人間の細胞組織のように、絶えず更新が行なわれていると考えられます。よって宇宙や物質は、生きているといっても過言ではないでしょう。 理論的には、高エネルギーの共振電磁波が収束し、質量化してクォークになるはずですが、このプロセスは原子構造を解明しようとしている、核や電子を衝突させる加速器とはジャンルが違うので、今日の科学で解明できないと思います。 私も今日判明している、アップクォークとダウンクォークを使って、核の内部構造の解明にトライしてみましたが、勉強不足のため論理的に納得できる説には至らず、クォーク論は削除しました。 そして全ての根本となる、共振電磁波の発生は、宇宙創造に行き着きます。 宇宙は何も無い、無の空間だった。 その無の空間に歪みが生じると、正と負に分極する。 分極すると、正と負は異符号のため引き合い、蛇が自分の尻尾を噛むように、力線の輪が発生します。 そしてその電磁波が共振して、共振電磁波になると考えられます。 ここから考えると、今日の常識では、電気力線は電気・磁力線は磁気の働きをするものと認識し、別のエネルギーに分類していますが、人間の男と女のように表裏の存在であり、正と負の違いが、電気力線と磁力線の違いではないでしょうか。 そして共振電磁波と共振電磁波の衝突により物質が生まれたなら、全ての母は電磁波であり、正と負に分極したのは、人知を超えた神のなされたこととする以外にありません。神が創造の始めに『光あれ』と言われたのは、光は電磁波なので、真実なのかも知れません。 1カ所で空間が歪み、正と負に分極すれば、その周辺も中性ではいられなくなるため、電磁波の伝達スピードと同じ光速で、分極は四方八方に伝わり、宇宙は広がったはずです。 一粒の辛子種が無数に増えるように、宇宙の創造は、この小さな分極・対発生が最初であったと考えられます。 そして空間の大きさに比例して、正と負のエネルギー容量も大きくなり、そのエネルギーが集束して質量化し、目に見える形となったのが銀河や原子でしょう。 星は空間エネルギーの中心核であり、エネルギーの質量化により成長したので、隕石が寄せ集まって大きくなったのでは無いと思います。太陽系がまだ若い星なら、もっと隕石は散らばっているはずだし、力が釣り合う地球と火星の間にも小惑星帯があってしかるべきだし、隕石が引力により引き寄せられたなら、地球だって太陽に吸収されたはずです。 今日の常識では、宇宙創造はビックバン理論が主流ですが、その根拠となっているのは、宇宙のどの方向からも均一に来る3度K黒体輻射であり、この温度は高温高圧のビックバンの名残りとしています。 しかしどの方向からも均一なら、地球の上下左右360度で、ビックバンが数多く発生しているか、地球が宇宙の中心でなければ、筋が通りません。ガリレオの時代には、地球は宇宙の中心であるとしていた科学者たちを、今日の人間は笑っているのに、地球が宇宙の中心というのでは、何も変わっていません。 また数百億年前の温度が今日まで残っているというのも信じがたく、熱は電磁波なので、無の空間で電磁波を保存する手段は無いはずです。それならビックバンの電磁波が今到達したことになり、地球は存在しません。跳ね返ってきたというなら、宇宙に果てあることになります。また天の川からの跳ね返りが多くなければ、筋が通りません。 そこで今日の科学者は、均一に来る3度K黒体輻射の弱い場所を突き止め、宇宙の中心地を突き止めようと躍起であり、黒体輻射のゆらぐ場所を実際に発見し、ビックバン理論は正しいと自賛しています。 そして共振電磁波は重力波であり、地球上には重力異状地帯は多数あるので、放射される共振電磁波の出力にも相違があり、帰ってくる共振電磁波もゆらいで当然です。 宇宙線やニュートリノが地球に均一に降り注ぐのも、共振電磁波が地球に近づけば、同流の流れなのでエネルギーが収束し、強力な宇宙線に成長するため、地球から放出される中性の共振電磁波と、戻ってくる中性の共振電磁波が衝突すれば、中性のニュートリノに質量化すると考えられます。 ビックバン理論を支えるもう一つの柱・地球との距離に比例して光が赤方に偏移する赤方偏移を、今日の学者はドップラー効果と考えていますが、これでは地球を中心にして宇宙は拡大するので、地動説を掲げた学者並の考えです。 この赤方偏移光と同じものが、地震の前に見られる、月や夕焼けが異状に赤くなる現象です。光は電磁波であり、赤く見えるというのは、波長の長い赤色の電磁波が優勢だからです。 地震の時に岩盤が破壊され、破壊される際には電磁波と共振電磁波が放出されますが、電磁波は地中を通り抜けられないのに対し、共振電磁波は中性なので地中は無関係に通り抜けます。 そして地上に出ると、同じ共振電磁体である6H2Oと反応し、6H2Oは電磁波も出しているので、共振電磁波を電磁波に変換して、空中にまき散らします。それが各種の電磁気異状となり、夜空が地震直前に青白く光った事も報告されています。 青の電磁波は高周波であり、これにより月の光や夕日から出ている、青の成分の電磁波を打ち消すため、赤色が優勢になります。また電磁波同士を衝突させるには、高周波のガンマ線が有利なように、波長の短い青色のほうが、干渉により消しやすいでしょう。 地球は局地的な地震よりも、はるかに強い共振電磁波発生源であり、星の光の高周波電磁波を打ち消しても、不思議ではありません。 このように共振電磁論の立場からは、まったく別の説明が可能であり、今日の常識であるビックバン理論も、論理的には信じられません。太陽が銀河に成長し、地球が太陽に成し、原子が地球に成長するとでもいうのでしょうか。 銀河系・太陽系・地球圏・原子圏は、球状の共振電磁圏に囲まれており、共振電磁圏の外壁もカーブしているため、そこから電磁波が外部に向かって発生します。 今日観測されている原子の雲とは、雲が見えるということは、色の成分である電磁波が見えたということなので、共振電磁圏から電磁波が発生したと考えられます。 核より電気力線と磁力線が供給され続けると、電子の雲も厚くなりますが、電子一個当たりの厚みは決まっており、容量を超えた電気力線と磁力線は電磁波として放出されます。 外部に放出される電磁波分のエネルギーは、銀河系や原子内部で行なっている、共振電磁波のリサイクル量を上回ることになりますが、これはギブアンドテイクで隣近所と融通しあっているので、総量としては変化がありません。これによりエネルギーの均等化が起こり、地球と火星・木星と土星のように、同程度の大きさになり、全体のバランスが取れる調整役になっていると思われます。 原子の雲は電気力線と磁力線がX状に交わっている・電気力線と磁力線は2分の1サイクルずれている・電磁波は二重螺旋構造である・電磁波は原子と同じ大きさの波長を持つ・銀河のスピン軸と同じ上下方向に、二重螺旋構造を持つ星雲が見られる等の条件を考え合せると、電磁波は次のように放出されると考えられます。 それなら最大容量に達した時に電磁波は放出され、最低容量に戻るため、電磁波の波は原子と同じ大きさになります。そして引き続き電気力線と磁力線が供給され、最大容量に達すというサイクルを繰り返しています。 原子の電気力線と磁力線の向きに準じ、電磁波の螺旋の回転方向も決まるため、進行方向に対して上向きの電磁波は時計回りとなり、下向きの電磁波は反時計回りになります。 なおここが複雑な点ですが、電磁波の進行方向を基準にするのではなく、原子の赤道を基準にすれば、共に赤道の回転と同じ、反時計回りで放出されます。 一方左右方向は、電気力線と磁力線の向きが同じになるため衝突し、回転力が生じず、二重螺旋構造にはならないため、電磁波は放出されません。電磁波形は、今日の常識となっているマックスウェルの平面波から、この二重螺旋構造に改められるべきであり、詳しくは後述します。 そして41B図は電気力線と磁力線の中心ラインだけを書いたものですが、実際には42図のように力線が90度のエリアに存在します。そのため縦のラインは波長が短く高出力な青の電磁波になり、横のラインは波長が長く低出力の赤の電磁波になります。 赤外線から紫外線領域に至る、多種類の電磁波が出いるから、電子の雲は白く見えるはずです。 次に分子間の結合力を知るべく、もっとも単純な水素ガスをサンプルとします。 新電磁論で結合力とは、物質は安定するまで反応を続けるため、その安定しようとする要求度と定義できます。 結合状態が安定するためには、K軌道がゼロや満タンになる必要があり、オルト水素の場合は結合部で力線が衝突するため、打ち消しあってゼロになるパターンです。 結合部では、裏側に隠れている右側の水素の電気力線(点線)は、下から上に向かい、左側の水素の磁力線(破線)が上から下に向かって、正面衝突になっています。 力を打ち消しあうためには、電気力線と電気力線を衝突させるべきですが、異流は反発するため正面衝突は起こらず、分子に分離する力が働くため、結合状態も保っていられないので不可能です。ゼロではなく、中和という考え方です。 新電磁論の立場では、電気力線が電子線・磁力線は陽電子線と考えるので、電子と陽電子が出会えば消えるように、実質的にK軌道はゼロになります。 スピン回転が逆のパラ水素の場合、44B図のように結合部では力線が同流となるため、プラス効果によりK軌道が満タンとなるパターンです。 図の位置に電子があれば、右側の水素の結合部では、裏に隠れて見えない電気力線(点線)は下から上に向かい、左側の水素の電気力線も、下から上に向かっているので、結合部では2倍の電気力線になります。磁力線も同様であり、同流の流れには引力が働くため結合力となり、電子2個相当になってK軌道は満タンになります。 そして水素の場合、電磁力の過不足を補う場所は、電気力線と磁力線が交差する赤道上であり、そのため水素ガスも、電子のある赤道上で結合します。 かつてボーアは、水素原子の線スペクトルは赤・青・藍・紫の可視光線に分かれ、その波長には3、4、5、6という簡単な整数を組み合わせた、規則性があるというパルマー系列を見て、原子のKLM軌道を考え出しました。 この実験は真空にしたガラス管の中に、微量の水素を入れて放電すると、気体の種類ごとに特有の光を放つというものです。用いたのはHではなくH2であり、放電〜すなわち電磁波を浴びせたものです。 しかし電磁波を浴びて、K軌道がL軌道に拡大したなら、水素は体積増となるはずですが、空気圧の変化はあったのでしょうか。電磁波を浴びて気体の軌道が拡大したなら、昼と夜では地球の大気圧が違ってしまうはずですが、そのような事実は無いため、ボーアの考えには賛成できません。 水素ガスの構造が判明し、原子の上下方向に電磁波が放射されることを理解すれば、外部から電磁波(黒矢印)が当たると、原子から出ている上向きの電磁波とは異流により反発し、下向きの電磁波とは同流により同和するため、スペクトル発光の原理も理解できるようになります。 異流の電磁波は打ち消し合い、同流の電磁波は加算されるので、仮に原子から出る電磁波レベルを1とし、外部からの電磁波(黒線)レベルも1にすると、それぞれの波の力は次のようになります。 原子上向き 1−1=0 原子下向き 1+1=2 分子上向き 2−1=1 分子下向き 2+1=3 一番波長が短い紫の光は、一番エネルギーレベルが高いので、分子から出る下向きの電磁波から放出され、2番目の藍は原子から出る下向きの電磁波、3番目の青は分子から出る上向きの電磁波、一番波長が長くてエネルギーレベルの低い赤は、原子から出る上向きの電磁波と分類できます。 原子から出る上向き〜分子から出る上向き〜原子から出る下向き〜分子から出る下向きの電子波は、1:2:3:4の整数倍となり、パルマー系列を説明できます。KLM軌道説は正しいと思いますが、K軌道しかない水素原子の線スペクトルからでは導き出せないでしょう。 以上のように、今日の科学は、科学の名に置いてUFOなどを否定しますが、その科学レベルたるや、最も簡単な原子である水素すら、解明できていませんでした。 もっとも原子の存在・永遠に続く核のスピン回転・永遠に放出される電磁波などを解明するには、宇宙創造を解明する大統一論が必要なので、水素の解明も宇宙の解明も同レベルであり、無理からぬことです。 しかし原子という基礎さえ解明できぬのに、応用編が正しいはずがありません。科学者はもっと謙虚になるべきであり、今日の常識なるものを振りかざして、なんでも否定すべきではありません。 1世紀前のファラデーやマックスウェル・半世紀前のアインシュタインやボーアといえども、間違って当然なのに、彼らの名に置いて革新論を葬り去ります。100年前の人間に、今日の科学は勝てないのでしょうか。

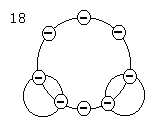

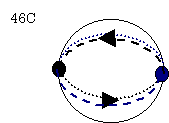

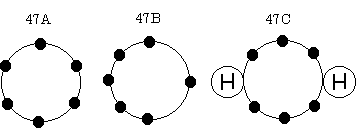

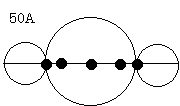

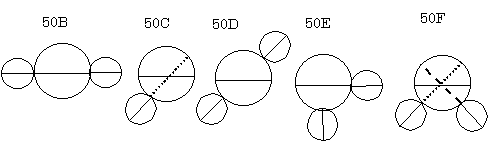

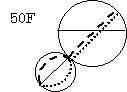

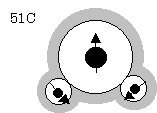

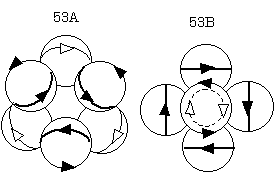

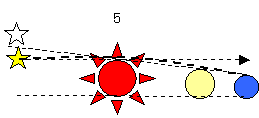

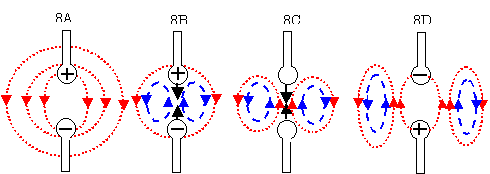

先に指摘したように、イオン結合には多くの矛盾点があり、論理的に納得できません。そこで新たな結合法が必要となり、原子レベルに結合の仕組みがあるはずなので、水素の構造解明に取り組みました。次に酸素の構造も解明できれば、H2Oの結合法も判明するはずです。 酸素は強磁性として知られていますが、磁性を司るのは磁力線であり、磁力線は電気力線とペアで出現するため、磁性は電磁波から生じます。 原子番号が奇数の場合は、水素と同じく、電子が片寄っているので、磁性を発揮するはずです。しかし水素も2分子の水素ガスになると、磁石に水素ガスが付着しないように、無極性になります。 原子番号が偶数の場合、2個の電子で一対になりますが、電子2個のヘリウムは希ガスであり、無極性として知られています。 今日の常識では、ヘリウムは電子のスピン軸が逆だから、電磁力は消えるとしています。 これは「1つの軌道には、スピンの向きが違う電子が、2個までしか入らない」とする、パウリの原理からすれば、ヘリウム特有の現象ではありません。よって今日のヘリウムにおける消磁理論が正しければ、L軌道に3本の軌道を持つ酸素も、正回転と逆回転の電子は3:3なので、磁性が消えてなければ筋が通らず、現実離れした理論となります。 電子1個の水素の場合、電気力線の雲半分(正確にいえば1/4+1/4)と磁力線の雲半分で、周囲を一周する一重の電子圏を形成しますが、電子2個のヘリウムになると、一周回る電気力線の雲と磁力線の雲になります。このように電磁波は消えたように見えても、電磁力圏は消えず、電磁波も放出し続けています。 47B図は非対象であり、強磁性を予感させますが、鉄がこのような電子配分であることは、知られています。しかしH2Oを上から見れば、水素は180度対象の位置にあるので、47B図では無理があります。 そこで、水素が入り込むスペースがある47C図が、酸素の電子配列としては自然であり、H2Oを説明する図形には、日常的に使われています。 なぜ47Aと47C図が使い分けられているかというと、酸素のL軌道には電子2個分の空きがあり、そこに2個の水素が入っているのがH2Oであるというが、今日の常識です。 48B図は1個の空きを埋め、電子数は7:6になりましたが、非対象なので安定性を欠き、磁性が生じるはずですが、酸素ガスは無極性です。 48C図は対象になりましが、1個の電子の共有化により電子数は7:7になり、まだ不足です。 48D図は電子を均等に配分し、2個の電子を共有化することで、電子数は8:8になり、今日の常識を満たすので、酸素の原子構造と思われています。しかしこれでは、電子の共有化により、1本の電子軌道に3個の電子が入っており、パウリの原則に合わない卓上論です。 そのため、ガスを説明する時には電子配分が均一な47A図・水を説明する時には180度方向を空けた47C図を使い分けていますが、原子構造が人間の都合によって変わるという、本末転倒を犯しています。また両論が並立しては、物理の探究にも失敗しており、結局構造が判明していないということです。 失敗の原因は、L軌道は定員8で安定するという決め付けにあり、電子数を増やすことしか考えなかったからです。 メタンガスも気体の共振電磁体であり、磁性はありません。メタンは原子番号6の炭素に4個の水素が結合したものであり、L軌道が4個の電子でも安定しています。 その残った2本の軌道にも、1軌道に2個の電子が存在するので、電気力線と磁力線は重なっており、ヘリウムのように互いに電磁波を打ち消し合う、共振状態になっています。 しかし水素と酸素の角度は104.5度であり、理論と現実は違います。そしてなぜ104.5度なのか、納得できる説は無く、解説すら聞いたことはありません。説明すればボロが出るから、知らぬ振りをする、それが今日の学問であり、ペテンに近いものです。 黙殺ばかりしているから、嘘の上に嘘を塗り固める結果になっています。不明を解読しようとする、飽くなき探求心が、新発見につながるのに、都合の悪いことは黙殺し、他人の引用に頼るから、今だマックスウェルの平面波を使っているように、進歩がありません。 新電磁論では、同一のエネルギーになって安定しようとする力が結合力となりますが、K軌道とL軌道はエネルギー値が違うため、同じ電子ではあっても、結合するときには別人として扱う必要があります。今日の物理では、この点が全く考慮されていません。 K軌道はL軌道よりもエネルギー値が高いため、50B図のように赤道付近で結合すると、水素の電子エネルギーの方が勝るため、安定しません。 電磁波の領域は、赤道付近は赤色、極方向は青色の領域であるため、極に近づくほど強くなります。よって強い水素の電磁力線と酸素の電磁力線がバランスが取れるのは、50C図のように斜め方向です。 斜め方向でも50D図のように対称の位置に水素があると、水素の電子は酸素の赤道上に常に出現せず、45度方向の出現するため、安定しません。北極と南極に、水素が出現する場合も同じです。 50Eのように、同じ直角でも、極方向と赤道方向はエネルギー値が違うため、安定しません。 50F図のように、斜め45度に傾き、90度角なら、水素の互いの力線が交差する酸素の赤道上に電子が出現するので、安定性が出ます。 90度なのも、2個の原子を360度の円周上に配置するには、ベストバランスだからで、ここからK軌道とL軌道のエネルギー値は割り出せるはずです。 また水素の赤道で結合し、核のスピン軸が傾いているのは、50G図のように、酸素の電気力線と磁力線に接続するためには、水素は電子1個しかないため、水素の電気力線と磁力線が集結するのは、電子がある赤道上だからです。 新電磁結合論では、化学結合力とは物質が電磁的に安定しようとする力であり、酸素のL軌道は定員8ばかりでなく、定員4でも安定するという立場をとります。 どちらになっているかというと、酸素と水素が出会ってH20が合成されるとき、酸素のほうが圧倒的に大きいので、酸素は固定され、水素が接近する形となります。 そして大きい酸素が小さな水素には合わせないので、電子が欲しい酸素を満たすのが先になります。水素は、電子を出しても貰っても、どちらにも対応できるので、51B図の酸素の電子が8個の状態になっているはずです。 便宜的に電子を書き込みましたが、水素の構造解明で触れたように、酸素でも電子は存在せず、電子の雲〜電磁力圏に変換しており、単独の酸素なら、L軌道は3重の雲に覆われている状態です。 これらの電磁結合力がクローンの力であり、イオンは使わなくとも、結合法を説明できます。 結合力が電磁力なら、水は2000度まで加熱しても、水素と酸素に分解するのは2パーセントに過ぎないという、加熱に対して滅法強い結合力も、加熱による電磁波補給により電子運動は加速されるので、電磁力が強くなることは理解できます。 電気分解では、ビーカーに入った水に電気を流すだけで、簡単に水素と酸素に分解します。一方電気分解で発生した、水素ガスと酸素ガスを交ぜ合わせ、そこに弱い電気スパークを発生させるだけで、強力な結合力がある化学結合の組み替えが生じ、再び水に戻ります。 今日の常識では、電流が流れるということは、銅の導線内の自由電子は、毎秒10Cmしか動かないけど、トコロテンを突くように・あるいは水道水のように押し出すから、ずっと先でも瞬時に電流が流れるといいます。 しかし自由電子に圧をかけるということは、電子軌道が小さくなるということであり、電子軌道が小さくなれば戻ろうとする力が働き、それは発熱となって現れるはずですが、電気が流れてないのに、導線が熱くなることはありません。 また常時圧がかかっていなければ、潰れやすい水は圧力を受けとめるため、水道水は瞬時に流れません。電子の場合も広大な電子軌道が圧を弱めるはずなので、この比喩は論理的とはいえません。 私は電流が流れるということは、電磁波が流れることだと思っており、電磁波なら光速なので、瞬時に遠くまで届きます。実際、高圧線の電流は、光速で流れていることが確認されているので、電磁波と考えるのが一番素直でしょう。 原子の電磁波は上下方向に出ており、その電磁波の螺旋 この52B図では、原子の上下方向に出ている二重螺旋構造が立体的に表せないので、電気力線と そこに外部からの電磁波が加われば、加わった方向が優勢となるとため、ドミノ倒しで伝わるがごとく、電磁波は次々と伝達していきます。 鉄のように、無秩序に並んでいる原子も、電磁波の螺旋回転と原子の螺旋回転を一致させるべく、電磁波の方向に原子の一部の電子軌道が向いて電流を流し、電流が止まれば原子の電子軌道は元に戻ります。この螺旋回転の一致は、力線と力線が交差する時にはトルクが生じるため、最も抵抗が少ない形になろうとする結果です。 通電性の指標は、M軌道が満タン状態のニッケルの前後に、鉄や銅などの良導体が位置することから考えると、物質は安定しようとする力が強いので、両者のように安定状態が完成する寸前の原子ほど、要求度が高く、電磁作用は強くなるでしょう。 そこで安定状態に、電子2個分の電磁波が足りない鉄は、外部からの電磁波を受けやすいため帯電しやすく、電子1個分の電磁波が多い銅は、電磁波を放出したいので、外部から電磁波が流入すると、速やかに排出するため、通電性に優れていると考えられます。なおニッケルはM軌道が満タンの電子数でも、強磁性なので、鉄と同じくM軌道を満タンにせずに、N軌道に電子が飛び込んでいると予想されます。 今日の自由電子による通電説では、自由電子が発生しやすければ、通電性も良いはずで、自由電子の発生指数はイオン性によって表示されます。 イオン性が最も良いのはカリウムですが、カリウム電線というのは聞いたことがありません。鉄のイオン性は7番目、銅は12番目であり、自由電子通電論では、鉄の電線の方が、銅よりも導線に適していることになってしまいます。 6H2Oの詳しい電磁力的性格は後で触れますが、先に電気分解のメカニズムについての考査を述べます。 そして低出力の近赤外線を浴びると、6H2Oは53A図の中心点を軸にして回転し、高出力のX線を浴びると、53B図の中心点を軸に回転していることが、それぞれの電磁波による水分子の見え方の違いから、割り出せます。 そして2000度に過熱してもH2Oが分解しないなら、同じ電磁波でも赤外線では分解せず、波長の短い電磁波なら分解するということが判明し、電気分解解明のヒントとなります。 波長の長い赤外線は、分子レベルの大きさに反応し、反時計回りの電磁波を6H2Oが浴びれば、53A図の上側に位置する3分子と回転が逆になり、カウンターとなって回転を止め、さらに電磁波の放出レベルが上回れば、6H2O全体が反時計回りの回転を始めます。 波長の短い紫外線は、原子レベルの大きさに反応し、反時計回りの電磁波を浴びれば、53B図の中心に位置する1分子と回転が逆になるため、分子から出ている電磁波のカウンターになり、螺旋回転を止めます。一方、中心部の酸素に隠れて見えない反対側に位置する酸素は、点線で描いたように反時計回りであり、電磁波を浴びれば回転を加速させます。 ちなみに53B図の周囲をなす4分子は、反時計回転に同調しそうですが、電磁波はスピン軸の上下方向には出ており、赤道方面は反応しません。 赤外線は6H2O全体を回転させますが、X線は中心部の2個だけに反応するため、他の4分子は分子間の結合力によって引っ張られ、回転することになります。 しかも紫外線は回転数が多く、電圧を高めることで更に回転数を上げれば、ついには中心軸となっている2分子は、回転方向が逆なためねじれ、ついには切れます。すると周囲の4分子と分離し、6H2Oの分解が始まります。 一方、赤外線は波長が長く、回転数が少ないため、6H2Oも回転するだけで、分解には至りません。 すると酸素は電子が2個少ないため、安定するには電磁波が足りず、そのため電磁波放出源である+電極に集まり、−イオンとされました。 切り放された水素は、電子2個でも0個でも安定する特性があり、6H2Oの状態では電子0個分で安定していましたが、強制的に分離させられたため、電子が1個に増えたと認識されます。 そのため水素は電磁波を放電する道を選び、−極に集まるため、+イオンに認識されたと考えられます。 そして再び、反時計回りの電磁波を浴びれば、中心部の2個の酸素だけが反応し、回転運動により水素と切り放され、酸素は+に、水素は−に分離されます。 単独になった2個のH2Oは、大きな酸素が電磁波の方に向きを変え、遠心力により最後に残った2個の水素を分離し、6H2Oは完全分解されます。 最初の2個の酸素が切れれば、正八面体による強固な結合力も崩壊するため、結合力は極端に低下し、加速度的に消滅するため、4H2OやH2Oは存在しないと予想されます。 そして各電極に集結した水素と酸素は、1分子になると強磁性を示すため、再び電磁力結合してH2とO2ガスになります。 6H2Oが分解する過程で、6H2Oと4H2Oでは、電磁波の入力方向と裏側の2カ所のH2Oで、同時に分解が起きます。するとこの2H2O相当分の水素4個は、スピン軸が逆の状態で−極に向かうので、12分の4=3分の1の水素のスピン軸が逆であり、ここからオルト水素とパラ水素の比3:1が生じたと考えられます。 電気分解では、電気を流してもガスはポツポツ出る程度です。これは一度分解しても、電極に引き寄せられる際、−へ向かう水素と+へ向かう酸素は衝突するのでH2Oに再生し、また分解するサイクルを繰り返すため、ホール効果と同じく、各原子は空きが出た隣の原子跡にのみ移動が可能だから、順番待ちをしつつ、少しずつ移動すると考えられます。 一方、電気スパークを発生させると、水素ガスと酸素ガスが結合して水になる現象は、放電とは電磁波を発見したヘルツの実験と同じなので、結合力は電荷の放電ではなく、電磁波の放出と考えられます。 水素ガスと酸素ガスの特徴は、2分子の結合により電磁流が安定し、放出される電磁波と電磁波が共振し合って消えるため、無極性分子と呼ばれるようになります。 電磁波は打ち消し合うため、消えたように見えますが、エネルギー保存の法則からも消えるはずがなく、2価のエネルギーを保持しつつも、共振しているから見えないだけです。 その水素ガスと酸素ガスが充満している中で、電磁波を発生させれば、電磁波は共振電磁波の中を通り抜け、O2とH2分子に達します。 電磁波が通るということは、分子の発する電磁波を上回るということであり、電子2個分の電磁波が足りない水素ガスに、2個分の電磁波が供給されれば、自己の電磁波と外部から進入した電磁波の同調が起こり、各水素は単独で共振状態になります。 すると共振状態は無極性なので、結合力が無くなり、分子構造はバラバラの原子状態になり、共振電磁波と共振電磁波の反発力により、互いは弾き飛ばされます。酸素ガスも同じく電子8個分の電磁波が供給されれば単独で共振状態となり、分解するので、計電子10個分の電磁波が、分解するためには必要です。 電磁波が通り抜けた次の瞬間、単独となっている酸素と水素に強磁性が戻り、結合相手を捜しますが、酸素と酸素・水素と水素は、同じ重さなので移動が遅いのに対し、酸素と水素は大きさがまるで違うので、水素は酸素に素早く引き寄せられ、H2Oが形成されるでしょう。 仮に酸素の電磁力を1とすれば、O2には2価分の結合力があり、これを打ち砕いて通電するためには、2価以上の分解電圧が必要です。そこで外部から2価の電磁波を飛ばし、O2を分解して共振状態を終わらせ、原子レベルに分解すれば、今まで共振状態のため見えなかった、2価分の電磁波が姿を現します。 投入した電磁力2と、原子固有の電磁力2で、計4価に増えます。その4価分の電磁力が隣の酸素分子2個を分解するため、小さな火花放電でも、反応が2乗的に広がり、爆発的反応となって、青白い光〜電磁波を放出すると考えられます。 今日の常識では、この気体の絶縁破壊(放電)は、電子が気体分子に当たると、分子の電子を1個弾き飛ばして2個になり、2個増えた電子がまた2個の分子に当たると4個の電子に増える倍々ゲームとなるため、電子雪崩現象が起こって火花放電が生じると説明しています。 しかし酸素に電子が衝突すれば、L軌道に2つの空きがあるので、その電子は吸収されてしまうのが、今日の論理的帰趨です。あるいは電子と電子は同符号であり、同符号は反発するのが今日の常識であり、避け合うのが筋なのに、なぜ人間に都合良く衝突するのでしょう。 また電子雪崩現象が電気スパークで起こるなら、電気スパークは雷に成長するはずであり、蝶々の羽ばたきで台風ができるという、馬鹿げた説と同じです。電波を発射する放送局のアンテナから、雷が発生するはずがありません。 原子を目に見えるスケールに置き換えると、核から電子までの半径が東京小田原間とすると、電子の大きさはパチンコ玉大であり、隙間だらけの空間で、小さな電子と電子が衝突するというのは、余りにも都合がよすぎて信じられません。 以上のように、電磁力結合では、これまでの科学的常識とは全くの別物となり、別物だから、オルト水素とパラ水素の比まで、論理的に説明できます。

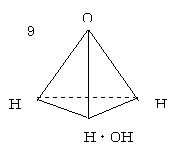

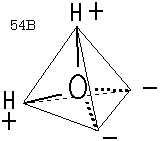

立体図で表わせば54B図の正四面体となり、水素結合手は水素と反対側に出現し、なおかつ水素に対し90度方向にあるとされています。 しかし電子が1個しかない水素が、電子を失って+の水素イオンになるとは信じられず、電子を失えば体積は1万分の1以下になると そして何よりも、理屈の通らない、このような理論を、皆が信じているという事が、私には信じられません。これらは論理の名において、科学とは認められません。 真実を探究しようとすると、結合法を解明したければ分子構造に研究が及び、分子構造を解明しようとすれば量子論に踏み込むことになり、量子論を理解しようとすれば相対性理論との確執を解明しなければならず、量子論と相対性理論の確執の原因となっていた、電磁波形を訂正する羽目になりました。 水を解明するには、マックスウェル・アインシュタイン・ボーアなどの間違いを訂正し、大統一論が完成しないと、結合法は説明できないはずなのに、水に関する著書を読む限り、そこまで掘り下げたものは、見受けられませんでした。

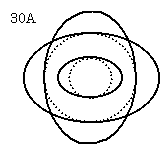

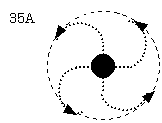

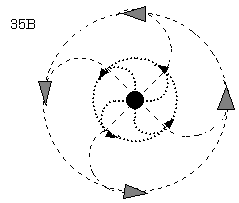

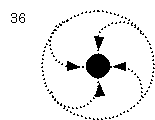

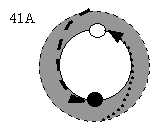

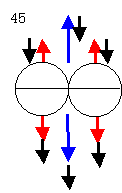

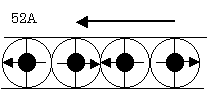

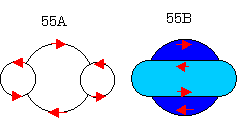

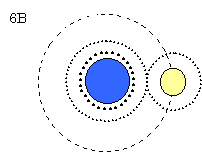

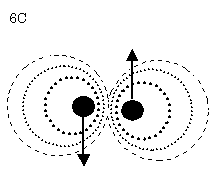

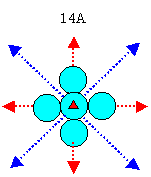

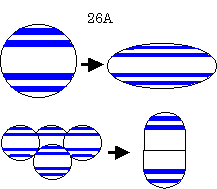

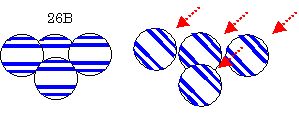

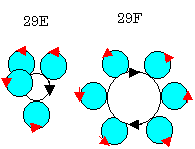

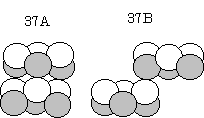

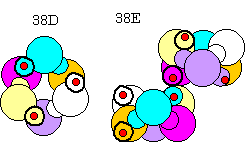

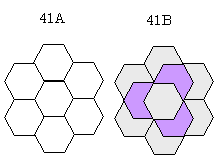

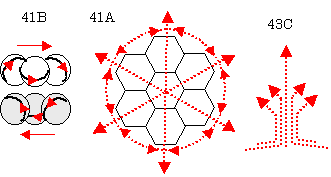

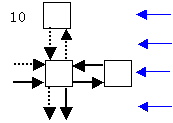

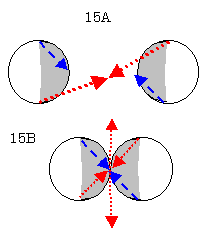

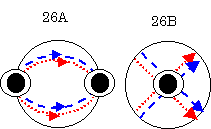

しかし分子になると、下から見た55A図のように、酸素と水素の回転方向が違うため、分子の上と下では、電磁界の回転方向も違ってくるという、別の問題が浮上します。 さらに下の水素は2個なので、55B図のように場が楕円形となり、指向性が出てしまうため、単独では存在できません。 これではH4Oとでもいうべき分子になってしまいますが、基本構造は先に述べたようにH2O以外にありえません。これが可能となるのが、H2Oを6個組み合わせた6H2Oです。 6個のH2Oが正八面体に結合すると、全ての場所が同じ構造になり、安定度は抜群です。 またH2Oのときには、水素は酸素に電磁流を流し、自分は0として安定していましたが、6H2Oになると両端に電磁力線が通っているため、実質電子2個の満タン状態であり、完璧な安定度を見せます。だからめったなことでは分解しません。 H2Oは全ての空部屋を埋める、6H2Oになるまで、反応を続けます。だからH2Oが単体で空を飛んでいたり、水になったり、紐状に並ぶことなどあり得ず、H2Oが単体で存在しない以上、水分子は6H2Oに改められるべきです。

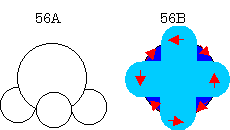

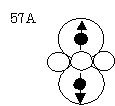

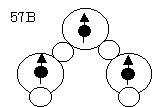

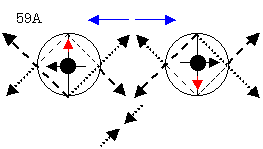

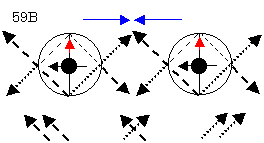

「物質は安定的な姿に戻ろうとする」物理原則を満たす、H2Oの安定的な姿とは、完全対象となる2分子か、6分子だけです。 今日の常識である水素結合法では、57B図の結合状態になり、これでは格子状の構造にしかなりません。しかしX線解析で酸素原子の並び方 また結合部に電磁力線の一致や反発に伴う、電磁的結合力は無いため、結合法も説明できません。 しかしこの6H2Oなら、ほとんどの観察結果、化学的性格等と一致するので、間違いないとの不動の確信を抱き、今日の化学的常識である水素結合・その他諸々を疑い出し、各種の矛盾点にたどり着いたという訳です。 水素の結合力は、H2O内もH2O間も、同じ電磁力です。そのため6H2O内部も均等な結合力を持つ、化学結合で結ばれるため、簡単には分解しません。 水分子は6H2Oが基本単位であり、水素と酸素が分かれるときには、H2Oを通り越してH2とO2ガスになるはずです。そして2000度に加熱しても、水素と酸素は一部しか分解しないので、たかが100度で分解するはずが無く、そのため気体になっても6H2Oです。 上下左右・360度回転させても完全対象であり、半分隠れた水素の赤道軌道は見えませんが、56C図のように45度の軌道を描いています。また核のスピン軸は、図が複雑になるので省略しましたが、酸素は下側・水素は上側が、全て中心点に向かいます。このように6H2Oになると、形が完全対象になるため、非常に安定します。 6H2Oの結合力が、均一になろうとする電磁力であるのに対し、6H2Oを分解しようとする反発力も、同時に存在します。 すると導線の構造で述べたように、並行となる螺旋回転の、電気力線と電気力線・磁力線と磁力線が正面衝突するので、反発力が生じます。 この反発力があるため、6H2Oがぶつかって変形しても、元の形に戻る復元力となり、圧力をかければ、水の体積が縮む要因になります。 すると原子の赤道上で電気力線と磁力線が90度で交差しても、何事もなく通り過ぎるように、この場合も通り抜けてしまいます。 しかし自分の電磁波が相手の赤道を通り抜けると、上向きと上向き・下向きと下向きの電磁波は、同じ螺旋回転となり、電気力線と電気力線・磁力線と磁力線は、場を一致させて同調しようとします。すると引力になり、引き離そうとすると、力線と力線の交差により、モーターが発電するときに生じる回転トルクと同じ抵抗が生じます。 これが物質間に働く引力・クローンの力や、同符号は反発し、異符号間は引き合う原則の、物理と考えられます。

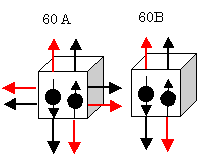

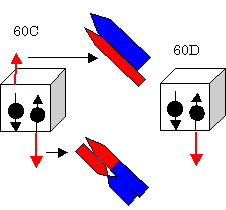

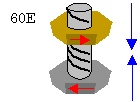

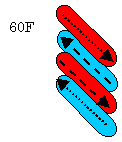

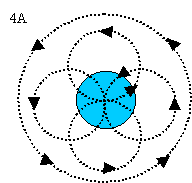

地球の引力とは、この電磁波結合の応用であり、地球からは下向きの共振電磁波が出ており、物質の原子から出ている下向きの電磁波と出会うと、作用が発生します。 後述するように共振電磁波とは、二重螺旋構造の電磁波が2本以上で共振したものであり、電磁波が2本なら180度の位置で共振し、自分の電気力線と相手の磁力線が重なり、一本の二重螺旋構造になるため、180度に相違する相手の電気力線と自分の磁力線がカウンターとなって、互いの電気力線と電気力線・磁力線と磁力線を打ち消しあい、中和されるため、消えたように見えます。 地球の場合、マントル帯が共振電磁波発生源であり、地表に対して垂直方向に放射されています。このため地球は共振電磁波に満たされており、地表に近いほど電磁力は強力です。 中和状態のため、通常は目に見えませんが、中性の水にアルカリ水を一滴たらすと、水もアルカリ化するように、中性の共振電磁波も電磁波をあびると、そのぶん共振状態が崩れ、同量の電磁波が現れます。 下側が地表とすると、地球の共振電磁波は地表に対し垂直方向に出ているので、物質から出ている電磁波も、60B図の上下方向にしか反応しません。 次に上向きと下向きの電磁波は反応しないので、下向きである地球の共振電磁波に反応するのは、赤色で書いた60C図 地に向かう下向き波は、地球の共振電磁波と正面衝突するため、共振電磁波の共振状態が崩れて、60C図のように同量の電磁波が出現します。 天に向かう原子から出ている下向き波(赤色)は、共振電磁波(青色)と回転が同調するため、共振電磁波は分離せず、何も起こりません。よって地球の共振電磁波と反応が起こるのは、60D図の地に向かう下向き波だけです。 原子の下向き波と地球の共振電磁波は、共に反時計回りの二重螺旋構造なので、60E図のごとく雌ネジと雄ネジの関係に相当します。 引力となる、螺旋構造が絡み合った状況が60F図であり、電気力線と電気力線・磁力線と磁力線は、向きが逆となる異流なので反発し これと同じく力線を交差させると、抵抗トルクが発生するため、螺旋回転のスリップが減り、そのため原子は引き寄せられます。 原子は地球に引き寄せられ、これが地球の引力となります。そして物質の向きがどのようであっても、同じことが起こります。 地球から遠くに物体があれば、電磁波も弱いので、抵抗トルクの発生も少なく、引力も弱いのですが、地球に近づくにつれ、電磁波の密度も増すので、引力も強くなります。引力の根源は電磁波なので、引力は電磁波と同じく、距離の二乗に比例します。

この螺旋構造は、色分けした太いアルミの針金を用いて、電気力線と磁力線に見立て、時計回りと反時計回りの二重螺旋モデルを2組以上造り、実際に回してみないと理解しがたいことです。 頭の中で理解しているつもりでも、平面図だけを頼りにしていると絶対に間違うし、現物モデルが確立していないと必ず混乱します。 これは6H2Oやクォークにもいえることで、平面図では限界があり、ピンポン玉でも使い、力線の方向を書き入れた立体モデルを作らねば、理解は出来ないでしょう。モデルを作ってあっても、私は間違うので、こればかりは論より証拠です。

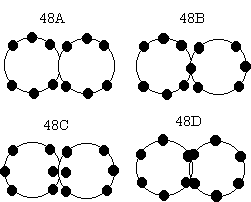

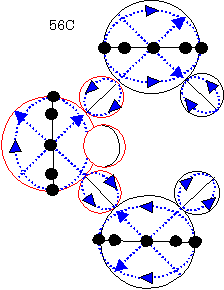

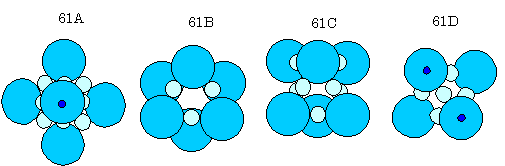

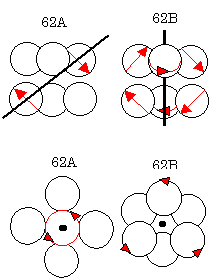

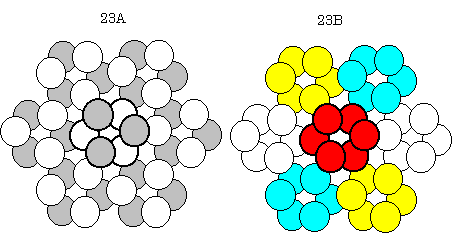

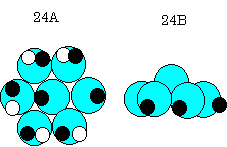

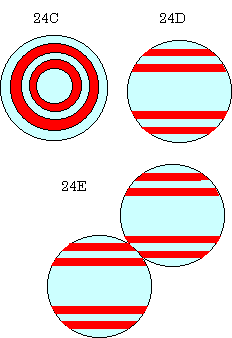

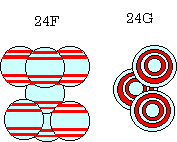

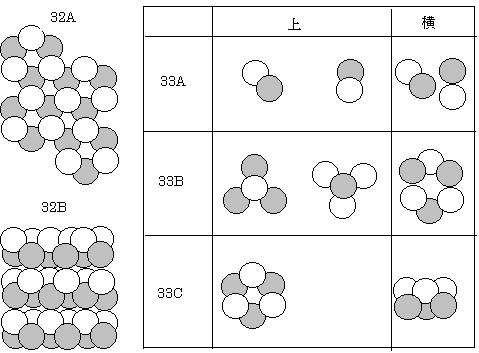

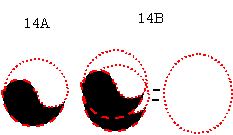

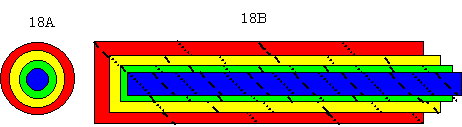

この6H2O構造は、立体モデルを実際に作ってみなければ、理解しがたいことですが、分子が重なるため(重なりには点印)、61A〜D図のごとく、見る角度によって形が違うという、驚きの発見があります。

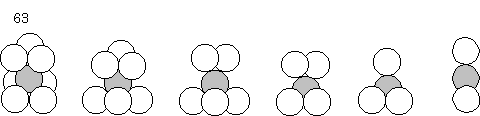

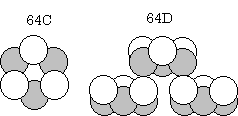

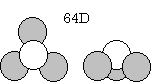

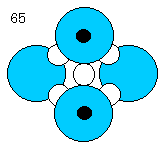

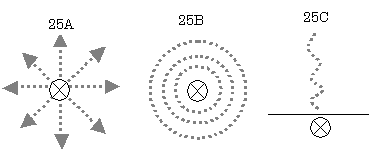

理論的には図の位置に水素があることは予想できますが、今日の科学では、水素を振動させて酸素の位置を割り出すX線回析法が主流なので、水素の位置は不明です。 そのX線回析法で水分子集合体は、5〜6分子に見えるといいます。これは61Aと61B図を見たと予想できます。 また近赤外線法で見ると水分子集合体は、2〜3分子に見えるといいます。61Cと61D図を見ても、水素は見えないので、間が空いていると勘違いを起こし、半分で一つの集合体に認識したことは、容易に想像できます。 62CD図は、62AB図の回転軸の中心点を、上から見たものであり、話題が飛んで恐縮ですが、ここから6H2Oの電気分解原理・赤外線では分解せず、紫外線なら分解するヒントが生まれました。 一方、X線回析法による最近接数(1つの酸素に何個の酸素が接続しているか)は、氷が4個、水が平均4.4〜4.5個という数字が出ています。 氷は分子が運動していないので、X線回析により最近接数4は、簡単にはじき出せます。 水は絶えず動き回っているので、実際に観測するのは大変でしょうが、理論物理学的には、6H2Oのピンポン玉モデルさえ完成すれば、後は簡単であり、2個のピンポン球モデルの接触パターンと、見る角度による見え方の違いを拾い出せば、63図のような組み合わせがあります。

この図は、最近接数の常識に則って、1つの酸素に幾つの酸素が結合するかを描きましたが、実際には灰色の酸素は、下側の分子に結合しています。よってX線回析は見たことはありませんが、(7+6+5+4+3+2)÷6=4.5が割り出せます。 水の構造がはっきりしないのは、水分子は絶えず動き、10-12秒ごとに形が変わって見えるためです。そこで分子が固定されて、構造が分かり易い氷の結晶図から、水が6H2Oという別の証拠も挙げます。

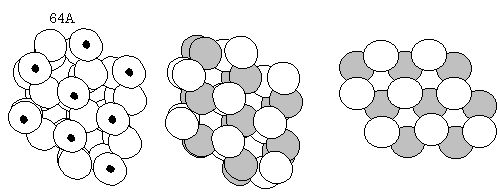

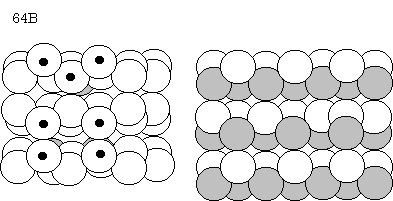

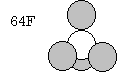

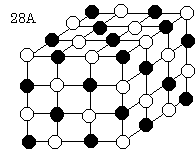

氷の結晶図は、上から見れば64A図であり、左側は学者が見たX線解析図のスケッチを、出来る限り忠実に再現したものです。丸は酸素を表し、水素は省略され、黒点は上側に位置する原子の印です。 魚眼レンズのように見えるため、奥にある原子の影が、中心部に向かっています。あまりにも見づらいスケッチなので、中央の図は、上下の分子を色分けし、それをコピーして2段に貼り付けました。 右側は真上から見て影を消したもので、六角形は 現物は6個の原子のうち、かならず1ヶ所重なっていないのが特徴です。この理由については後述しますが、分子の形の概要を述べる段では、複雑になるだけなので、省略します。 実を言うと左側のスケッチを書くためには、右側の図形を最初に書いて、回転〜コピー〜影の修正という手順を踏むように、複雑化しているだけです。 また実際に書いてみればわかることですが、陰にある分子の重なり具合が、2ヶ所だけコピーと違っているので、間違っているはずです。それに1ヶ所の重なりも省略しているはずですが、間違いも忠実に再現しています。 学者のスケッチには、手前側にある酸素に黒丸印が付いていますが、上から見た64A図の黒丸印を付けた原子が、横から見ればどの分子かを割り当てるのが構造解析なのに、別の意味で同じ符号を使っているので、混乱する図形になっています。 上下・前後などは図を見ればわかるので、このマークは不必要でしょう。そして奥にあるはずの酸素に、1ヶ所だけ手前印の黒点が付いており、明らかに間違っています。 また結晶には結合するルールがあり、それはパターンとなるため、テキスタイルとなるはずなのに、色付けした3個の酸素は、ルールに反して存在します。これは魚眼レンズように見えるX線解析法の特性により、余分な3個の酸素が三角形をなす、その中央にピントが合ったため、奥に並んでいる6H2Oまでが見えてしまったと予想されます。 右端には、パターン性がありません。これが水分子集合体と水分子集合体の境なら、集合体単位で凍るため、氷結の時間差により、このようなパターンが出現するのは予想できますが、隣が書かれていなくては、断定のしようが無く、スケッチ不足です。 6H2Oなら横から見ても、64D図のように、3個の6H2Oの上に1個の6H2Oが結合すれば(3個の6H2Oを書き込むと、図が重なって不明になるため、2個だけ記入)、均一な結晶パターンになります。 別の学者は正四面体である、64F図と解釈するから、氷の最近接数は4個になっています。 ところがどうにも納得できないので、ピンポン玉を使って オキソニニウムイオンモデルを複数個作り、これらを組みあせてみると、上から見える六角形を作れば、横から見える縦に2個ずつ重なるラインが出来ず、その出来上がった六角形には、中心に酸素が出現するので事実に反します。縦のラインを出そうとすれば、六角形の辺の長さが変わってしまうため正六角形とならず、正六角形にすると酸素どうしは横から見れば重なりますが、縦から見ると接触していないため、結合力がなくなってしまいます。 オキソニウムイオンの上部に、もう1個の酸素が結合した正四面体モデルは、一段目と二段目の境が、スカスカになるはずなので、論外です。 学者の方々は、どのような組み合わせをして、事実に一致するとしたのか、素人には解りません。そしてオキソニウムイオン単独の図は何度も見ますが、オキソニウムイオンを組み合わせて、X線解析図を説明する本には出会ったことが無いので、学者自身、無理があることは承知しているのではないでしょうか。それは学問ではなく、ペテンです。

65図は105度と75度の組み合わせで出来ていますが、H2Oの角度を決定する作業を行なえば、答えが2つということはあり得ません。 水がH2Oなら、4個の酸素には8個の水素が結合するはずですが、この分子の水素は裏に隠れているため、5個しか見えません。その5個とて、X線回析装置では水素は見えないので、空間に見えるはずです。 75度の分子と105度の分子は両立せず、片方だけを生かすとすれば、表側にある105度の分子となり、75度の分子は最近接数4の内の2個とし、水素が見えないことをいいことに、別のH2Oと認識するでしょう。 この65図を詳細に検討すれば、105度の分子の水素は食い込んだ形に見えるので、H2Oのモデルになったと予想できます。 しかし65図は、水素と酸素の角度を90度に設定して作った、モデルを参考にして書いたものであり、少し斜めに見ているから105度に見えるに過ぎず、見てくれだけの数字です。 また少し斜めに見ているから、水素は酸素の陰に隠れ、食い込んだ形に見えます。電子の雲が共有されているため、水素が食い込んでいるのは確かでしょうが、最新のH2Oモデルは水素が半分近く食い込んでおり、この食い込みすぎは、斜めに見ているのが原因でしょう。 この104.5度という数字に代表されるように、数々の勘違い、また数字の独り歩き、論理的一貫性の乏しさ、現物モデルを作らない卓上論・原子構造から宇宙創造に及ぶ広範囲な分野をカバーしなかった事が、水を解明できなかった理由でしょう。

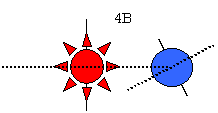

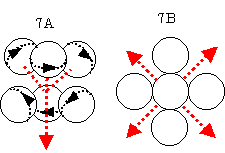

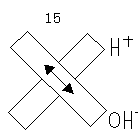

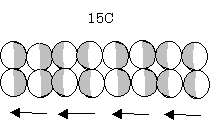

液体である水は、必ずどこかでつながり、弱い結合力があるため流動性がある。 固体である氷は、分子間が規則正しく、密につながっているから固いと、学校で習いました。 しかし風呂場に立ち込める湯気は、目に見える大きさであり、仮に霧粒と同じ0.1mmの大きさなら、100万個のH2O集合体なので、1分子だから軽くなり、そのため空を飛ぶという説は認められません。 そして風呂場の湯気は漂っているだけであり、なおかつ分子間は均等な間隔を保っているので、分子の衝突運動で空を飛ぶことや、分子が衝突しているから体積が広がるという説も、事実無根です。 また気体は590m/秒で飛んでいるといいますが、これを時速に換算すると2124km/Hであり、コーヒーカップから沸き立つ湯気・出来立ての水蒸気ですら、マッハ2のスピードでは上昇していません。 音速を超えればスーパーソニックが生じるはずですが、そのような事実もなく、上下左右に衝突を繰り返しいるから、止まっているように見えるだけだと説明しますが、マッハ2の衝突エネルギーは相当量のはずであり、湯気の立ち込める風呂場に人間が居れば、湯船に浸かったときに生じる水圧のごとく、湿気が高ければ周囲からマッハ2の衝突エネルギー受けるべきですが、何事も起こりません。 さらに気体になったときに生じる体積の膨張現象は、1Cm3あたり1027回/秒の衝突によって起こるとされてきましたが、一方では電子レンジの加熱は、水分子が1023回/秒回転する際の、摩擦熱により発熱するとされてきました。ならば電子レンジの摩擦より激しい衝突が、気体で常時起こっていれば、気体は100度に発熱すべきであり、湿気の多い空気や雲は、熱くなければ筋が通りません。 今日の常識で気化現象は、火で熱せられるとH2Oの電子運動が活発になり、ついには水面から飛び出すとされてきましたが、この説では電子運動が最低レベルにある、氷点下で起こる、フリーズドライによる昇華現象は説明できません。 あるいは−20度でも湿度は存在するので、空中の水蒸気が直接凍る、スターダスト現象が起こります。−20度でも湿度が存在するのは、過冷却現象として知られていますが、過冷却の水に衝撃を与えると瞬時に凍ることも知られており、それなら過冷却の水蒸気が衝突を繰り返していれば、凍らねば筋が通りません。 これらは高価な観測機器など用いなくとも判る、常識問題です。今日の常識とは、事実に反する卓上論であり、その場限りの理論なため、矛盾だらけで、論理的一貫性に欠け、諸現象の説明になっていません。 しかし水蒸気は590m/秒で飛んでいる・1027回/秒の衝突しているのも、観測結果という事実であり、説明は出来なくとも、フリーズドライやスターダスト現象が起こるのも歴然たる事実です。すなわち水は、人間にとって余りにも身近な存在にもかかわらず、科学的に解明されていないということです。 水蒸気は、100万個のH2O集合体でも浮いている。 窒素や酸素は、それぞれ7と8の原子番号があり、原子番号相応の質量がある。 これらは大気圧下において重さがあるので、水や液体窒素・液体酸素には質量がある。 だからたとえ1分子になろうとも、重さが消滅するはずがない。 水もH2Oが1分子だからという理由で、空に浮くことはない。 よってN2やO2になるとガスと呼ばれ、空に浮くのは、化学結合により反重力化しているはずです。 一般的に、空を飛ぶ=重力の克服=反重力と考え、宇宙も無重力空間と呼ぶので、反重力化という言葉を用いましたが、2分子になろうとN2やO2の重さは消えないし、宇宙船の重さが無くなるわけがないので、正確に言えば引力の克服であり、反引力化していると考えるべきでしょう。 物質はクォークで形成され、反クォークにも質量があるので、仮に反クォークで出来た反物質というものが発見されようと、反重力物質にはならないので、反重力は物理用語として、相応しくありません。 それに気体に重さがなければ、大気圧も発生しないので、あり得ないことです。 よって論理的帰趨からは、気体とは反引力物質であるという結論に、どうしてもなってしまいます。 重力解明は物理の夢といわれ、多数の学者が解明に挑み、加速器などの巨大プロジェクトに金を注ぎ込みながらも、アインシュタインの相対性理論以来、ほとんど進歩がありません。 アインシュタインの理論的矛盾に気付かず、UFOが多数目撃されようと、反重力は有り得ないから、UFOそのものが有り得ないと否定するのが、今日の学界です。 引力の仕組みが解明されていないのに、反重力推進のUFOを否定してはペテンであり、判らないならまだしも、科学の名において否定するのは、論理の通じないばか者です。 ニュートンはリンゴが落ちるのを見て、引力を発見したといいます。物が下に落ちるという、誰もが知っている現象に、自然の秩序は隠れているのであり、コーヒーカップから沸き立つ湯気に、誰も疑問を抱かないから、反引力にも気付く事もありませんでした。 身近すぎるから気付かず、身近すぎるから解明の手がかりが多数あり、そして電磁力の基礎は不明でも、その応用は進んでいるので、反引力の実用化は遠くない未来に可能でしょう。 気体の特徴は、N2やO2やH2のように、2分子が結合していることです。これらは原子構造で触れたように、単独では電磁波を放出していますが、2分子構造になると、互いの電磁波が共振して消えます。水もこれと同じで、6分子で共振現象を起こします。 あるいはヘリウムやネオンなどの希ガス類のように、K軌道やL軌道が満タンとなったり、メチルやアルゴンのように、4方向や8方向に電子が位置すれば、単独でも共振現象を起こします。 このように空に浮く共通項は、電磁波が消えている共振状態ですが、共振現象の代表選手であり、電磁波が消えていることが周知のヘリウムを、今日の科学は「電磁波が打ち消し合って消える」と認識しているため、何の価値も見いだしていません。 しかしエネルギー保存の法則からしても、消失ということはあり得ません。+−ゼロではなく、+−イコール中性であり、中性とはゼロではなく2価です。 酸とアルカリを混ぜれば中性になりますが、酸性の塩素とアルカリ性のナトリウムが、水に溶けて混じり合っても、この世から消失しないのと同じです。 電磁波が中性になっているから、今日の科学力では観測されないだけであり、理論物理的には、その存在に疑いはありません。そこで勝手ながら、共振している電磁波を、共振電磁波と命名します。 電子の回転に伴い(正確にいえば電気力線と磁力線の回転)、気体から共振電磁波が永遠に放出されているなら、同じ共振電磁波が地球内部から放出されていることを証明すれば、「同流には引力が働き、異流は反発する」原則により、反引力が説明できます。 しかし地球内部の共振電磁波発生源を突き止めるべく、地球物理学の本を読んでみると、マントルがマグマと考えられていた、60年代までなら通用した、マントル対流による大陸移動説を、マントルが固体と判明した今日でも使い続けているように、この分野も論理的とはいえず、納得できる説はありませんでした。 地球にとっては皮一枚に過ぎない地殻の移動・大陸移動さえ、そのメカニズムが判明していないので、それより深い位置にあるマントルや核が、地球に果す役割が判明するはずもなく、ただマントルや核の厚み・深度・固体か液状か、外見的なものが判明しているに過ぎません。もっとも原子・地球・太陽系・銀河・宇宙は、根本的構造は同一なので、地球内部のシステムだけが判明するはずはありませんが。 そこで仕方がなく、自分で推測することになり、地球の内部構造がもたらす地球のシステムを考え出しましたが、今回の目的は共振電磁波なので、無関係な部分には触れません。 地球の共振電磁波発生源は、下部マントルであり、そこの主成分であるスピネル構造のカンラン石と考えられます。 そのケイ素から発生した上下の電磁波の内、下向きの電磁波は6HOと同じく、正八面体の中心点で交差し、3本の電磁波が共振して共振電磁波になります。 下部マントルのカンラン石には、常時強大な地圧がかかっているため、密度が濃くなるスピネル構造に変化しています。カンラン石に強大な地圧が加われば、結晶に歪みが生じて、連続ピエゾ発電することになり、常時共振電磁波を放出しているはずです。 石から電気が生じるピエゾ発電は周知の事実ですが、そのシステムは今日の科学では解明されていません。でも水晶やカンラン石が共振電磁体なら、圧力を加えて結晶を歪ませれば共振状態が崩れ、2つ以上の電磁波に分かれることが説明できます。 電磁波は原子の構造上、必ず赤道を分岐点にして、上下2方向が一対になって放出され、上向きは時計回り、下向きは反時計回りの螺旋構造を描きます。 カンラン石から出ている上向きの電磁波は、共振しないため単なる電磁波となり、下部マントル層の上下に放出され、電磁波は岩石に当たって熱に変換されます。電磁波が上部マントルに行くと、熱が地表へと拡散するので岩石のままですが、核上部へ行くと、電磁波が集中するので熱がこもり、岩石が溶けてマグマとなります。 カンラン石の下向きの電磁波は合成され、反時計回りの螺旋回転となる、共振電磁波になります。今日の常識を用いれば、ニュートリノは中性なので地球を通り抜けるように、中性の共振電磁波も、地中を通り抜けると説明できます。しかし原子を通り抜けては、引力にはならないので、これは利用できません。 そこで共振電磁波は、正面衝突する原子の下向き波と反応し、共振状態が崩れることを踏まえれば、共振電磁波が原子の赤道を超えたとき、原子の上向き波と同流となり、今度は崩れた共振状態を修復して、元に戻すと考えられます。これなら、透過したのと同じです。 地球の共振電磁波と、原子の上向きの電磁波は、電磁波の進行方向は同じでも、螺旋回転は互いに逆なので、90度で交差しながら同じスピードで進み、同調します。 そして地上に出た共振電磁波は、今日の常識を用いれば、ガス分子から放出される下向きの共振電磁波とは異流になるため、異流による反発力が生じ、これが反引力の力になると説明できます。異流の反発力とは、下向き波と下向き波の正面衝突です。 ガス化して電磁波を放出しなくなれば、引力が効かなくなるので無重力となり、共振電磁波と共振電磁波の反発力により、浮遊します。 しかし電磁波である光と光が正面衝突しても、光は素通りするので、電磁力による引力説は否定されるはずです。 でもこれは20世紀初頭の意見であり、今日ではガンマ線同士を衝突させると、電子と陽電子が発生することは知られており、素通りはしていません。 要は力線の密度あり、地球の引力は、地球という巨大な発電機で発生するので、高密度のはずですが、中性なので見えません。 今日の論議では、光速の光と光が出会えば、光速の2乗になるので、アインシュタインの光速度不変の法則は間違いであるとの声を聞きますが、これは電磁波が波という前提もと、物質である波と波が干渉すれば理屈にあいますが、電磁波とはエネルギーであり、新電磁波形は螺旋形のため、力線が少ないとスリ抜けるだけなので、相対関係は成立せず、光速度は不変です。 力線が多いガンマ線の衝突だと、E=m×C2をm=E/C2に書き替えれば、質量=エネルギー÷光速の二乗となり、物質とはエネルギーが光速で2つ分かれたものとなります。逆に電磁波のエネルギーが正面衝突し、光速の2乗になれば物質化するので、争点がずれています。 今日の常識を振りかざせば、ああいえばこういう・こういえばああいう事が可能であり、これは否定する側・肯定する側にもいえることです。論理的一貫性がないため・すなわちデタラメなので、間違いを積み重ねたところで、真実が出てくるはずがありません。マックスウェルの平面波を前提とした今日の常識では、論理的統一性は絶対に無理です。 新たな反引力理論とは、地球は共振電磁界に守られ、太陽系という巨大な共振電磁界の中にあるとます。 地球の軌道は、地球の遠心力と太陽の引力の釣り合いによって決まっているのではなく、太陽の共振電磁波と地球の共振電磁波が反発し、太陽の共振電磁波と地球の電磁波・あるいは太陽の電磁波と地球の電磁波には引力が働くので、付かず離れず距離を保っています。 その卍型の外周部は、太陽に対して直角になり、太陽の共振電磁波と地球の共振電磁波の間には反発力が働くため、地球は円周上を押されますが、同時に太陽の共振電磁波と地球の物質から出ている電磁波とは引力が働くため、反引力と引力が同時に存在し、地球は周回軌道に留まり、反時計回りに公転します。 そして地球の反時計回りの自転は、地球は自転し、月は自転しないことから考えると、自転の要因は惑星の大きさにあると思われます。その中でも月には、上部核のマグマ帯が、小さいために発生せず、液体状態が無いことは、人工地震により確認されています。 このマグマ帯は、下部マントルから出ている共振電磁波・電磁波と、原子から出ている電磁波の衝突により溶けており、溶けているから熱という電磁波を放出し、液状のため核のスピン軸方向も自由になっています。そのマグマが共振電磁波を浴びると、引力が発生し、液状のため吸い寄せられます。 共振電磁波を出す気体もミニ惑星に例えられ、太陽と地球の関係が、地球と気体の関係に置き換わります。そして完全には共振しない、重い二酸化炭素が地表近くにあり、完全に共振する、軽い水素ガスが宇宙に飛び出したように、共振電磁波の共振レベルにより、浮上力の違いが説明できます。 巨大太陽だろうが宇宙船だろうが宙に浮いているように、宇宙は無重力であり、無重力が基本です。重さが生じるのは惑星の引力に捕えられ、地面に押しつけられる、その反作用であり、重力は地上の出来事に過ぎません。 引力は地球の共振電磁波が、原子から出る下向きの電磁波に覆い被さる形となります。 互いに反時計回りの螺旋回転なので、力線は平行となり、ネジを回すように、互いは近づきます。実際には原子に質量があるため、いきなりは動かず、ネジ山が潰れたネジのごとく空回りしますが、回転と共に互いの電気力線と電気力線・磁力線と磁力線がすれ違うため、同符号の反発力によるトルクが生じ、この力により空回りしつつも徐々に近づきます。 そして地上に近づくにつれ、力線の数が多くなるので空転率が下がってスピードが加速し、電磁波と電磁波は平行になろうとするので、大気圏突入時は斜めであっても、地上に近づくにつれ、垂直に落下します。 地球の共振電磁波発生源は下部マントルでしたが、電磁波は上部マントルで発生します。 この上部マントルは水晶に代表される、ケイ素の六方晶結晶が主体であり、地圧により共振電磁波がズレてピエゾ発電が生じ、つぶれる方向により電磁波と共振電磁波に別れますが、全体に圧がかかる地圧の場合は電磁波がメインです。 しかし電磁波は、携帯電話が地下で通じないように、地中は伝達しないので、引力源とはなりえません。 上部マントルが地球メカニズムに果たす役割は、ピエゾ発電により電磁波が発生地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないため地表に出られないためすると、電磁波と電磁波の衝突に伴い、岩石には静電気である自由電子が大量に現れます。 すると電荷には質量があるため、地球の遠心力に飛ばされ、マントルの上層部に集まり、特に遠心力が強い赤道付近に多く集まります。それが地球の自転に伴い移動すると、電荷が反時計回りに流れるループ線と同じになるため、上にはN・下にはS極が出現し、地球の磁場を形成するでしょう。 自由電子による地電流なら、地中を通り抜けるので、問題はありません。しかし今日の観測結果では、地電流は微々たる量ということが判明しており、その存在は否定されるでしょう。 地電流が少ないのは、地表に近づくにつれて地圧が弱まるので、原子の密度低下により伝導量が少なくなり、少ない電荷も地下水を通じて消費されてしまうものと思われます。 新電磁論的には、磁力線と電気力線は対発生して電磁波となるので、地球に磁場があるなら、電場もあるはずです。 すると図のように、円の特性から行きと帰りの電気力線の向きが逆になり、中和されているため、電気力線は観測されないと思われます。 地表付近では見えない電場ですが、はるか上空の宇宙空間では、場の一致により、4A図のような円形の電場を形成しているはずです。 太陽の赤道の延長線上に惑星が並ぶのも、この電場が太陽の赤道延長線上に広がり、そこに太陽の磁力線も90度でクロスするので、力が合力された赤道延長線上のみに電磁力が発生します。 そして太陽の電磁波と地球の共振電磁波の間にも引力が働くので、太陽の赤道延長線上に地球の共振電磁界が最大となる、核の中心点が結合します。 そして磁場の傾きにつられて地球の地軸も傾きますが、磁場の傾きに準じるので、地軸の傾きは磁場の傾きより、弱いものとなります。 この構造なら、太陽の赤道と地球の赤道が重ならない夏冬は、反発力が少ないため太陽と地球の距離は縮まり、赤道と赤道がクロスする秋冬は、反発力が生じるため地球の軌道は膨らみ、遠日点と近日点の違いも説明できます。 電子が地球の遠心力に飛ばされ、流れとなるので、地下の鉱物の種類によって流れは変化し、太陽の強弱によっても傾きと出力は変化するため、磁場や地軸は一定しません。 また地球に巨大彗星が落ちたり、大規模な核戦争、巨大地震などにより、上部マントルにゆがみが生じると、その場所でピエゾ発電が盛んになり、スポット的に大量の電子が発生します。すると赤道上を流れている電子の流れが、その場所を経由するようになり、円軌道が傾くので、ポールシフトも起こるでしょう。 このように地球は共振電磁界という力場にカバーされ、共振電磁界はエネルギー値に応じて幾重もの軌道とバンドに別れているため、内部が力場になっています。そのため広大な空間を持つ原子や太陽系は潰れないし、空間・宇宙にはエネルギーが満ちあふれています。 引力の仕組みが解明できれば、反引力を造り出すことも可能となり、共振電磁波を合成することです。今日の科学者は引力の仕組みも判らないのに、反引力で飛ぶUFOを科学の名において否定しており、論理にそぐわない、非科学的推論です。 これを応用すれば、反引力航空機が作れます。 まず船体下部に舵を兼任する3本の電極を設置し、6H2Oと同じように三本の電磁波を合成して共振電磁波を作り、強力な下向きの共振電磁波を発射して、緻密な力線により船体を球状にシールドすれば、気体やミニ惑星と同様に、地球の共振電磁波と反発して、浮上するはずです。 さらに金属性の船体上部に電流を流し、電磁波で覆えば、共振電磁波との間に同調が起こるので、スピン軸代わりとなり、機体が安定します。 そして船室の床板からも共振電磁波を発生させれば、床板に向かって人工引力が働くので、無重力空間でも人間に不自由は無くなり、船体が縦になろうと立っていられます。 また床板の共振電磁波をスピードと同調させることで、乗員の無重力状態も可能となり、重さがなければ急激な加速Gによる、質量の増大に伴う、人体の損傷とも無関係になります。 今日の科学では、巨大な宇宙ステーションを回転させ、その遠心力により人工重力を造ろうとしています。地球の引力圏なら多少の効果はあるでしょうが、完全な無重力空間では、重さが無いのにGがかかるとは思えません。 そして地球の共振電磁波を上回る、強力な共振電磁波を発生させれば、質量化が生じて壁になり、地球の電磁波に弾かれる形となるため、電磁波と同じスピードである光速が可能となる、光子ビームエンジンが出来るでしょう。宇宙航海時代は、遠くない将来に実現するはずです。 またこの反引力理論なら、今日知られている、ジャイロスコープを上から見て時計回りに高速回転させると、重量が異常に軽くなる現象も説明できます。 原子から出る電磁波は、上から見れば反時計回りの螺旋波であり、反時計回りの螺旋波だから、電子は反時計回りに回っているという、勘違いを起こしています。 そこにジャイロスコープと同じく、全体に時計回転を与えれば、反時計回りの螺旋回転を持つ電磁波のカウンターになり、螺旋回転数を下げることになります。 引力とは、螺旋回転がすれ違う際に生じるトルクにより発生するので、回転数が下がれば引力も弱くなり、重さも軽くなります。重さが消えるということは、エネルギー保存の法則からも有り得ず、引力が弱まっただけです。 でも電子は1020回/秒回転しているというので、ジャイロスコープが100回/秒回転しようとも浮上するわけが無く、回転摩擦や人間の限界により、この手段では反引力のメインエンジンにはなりえません。 今日の常識では、重さの本質は核にあり、水素の電子の質量は、核の約1800分の1に過ぎないので、質量的には無視されています。しかし無重力空間では核の重さは無関係であり、重さが問われるのは地上においてです。地球との引力は、いま説明したように電磁波の強さで決まり、電磁波の強さは電子の数で決まるので、重さの要因は電子にあります。でも電子の根源は核にあるので、結局は核が重さの基準になりますが。 また重力に関する著書を読むと、必ず取り上げられているのが、アインシュタインが予言した、重力により空間が歪むため光が曲がる、相対性理論です。 その相対性理論のもう一つの仮説である、空間の歪みが引力であるという説も、相対性理論が正しいなら、この仮説も正しいと確定されました。 しかし引力でゆがみが生じるのに、ゆがみが引力では、鶏が先か卵が先かの問題と同じであり、何も解決していません。 共振電磁論では、引力とは共振電磁波と電磁波間の力線が交差する際に生じる抵抗トルクなので、非常に弱い星の光も、非常に強い太陽の地表付近の共振電磁波に、引き寄せられると説明できます。

ついでながら太陽の光とは、今日の常識では、太陽の水素が核反応によって燃えていることになっており、太陽は水素の塊と認識されています。 しかし核反応というのは、鼠算式に反応が拡大するから、すさまじい爆発力を生むのに、太陽では制御棒をかましたごとく、ちょろちょろ燃えるというのは信じられません。 共振電磁論的には、太陽は巨大な共振電磁波発生源であり、共振電磁波を大量生産するには、ピエゾ発電を活性化する質量が不可欠です。原子を構成するクォークも、地球を構成する軽いアップやダウンではなく、太陽の中心部では重いトップやボトムのはずであり、水素の塊とは考えられません。 太陽の水素は、太陽の地表付近では放出される共振電磁波と、流入してくる共振電磁波が猛烈な勢いで衝突しているので、中心部に達しなくとも表面で質量化が生じ、最も単純な水素が発生すると考えられます。 そして周囲には共振電磁波があふれているので、極性が強い水素は中和され、共振電磁体のヘリウムに変換するのは容易であり、その核反応により光が生まれています。絶えず水素が発生しているから、順次反応は緩やかに続くと予想されます。 これは地球にもいえることで、地球の場合、宇宙に放出する共振電磁波と、地球に流入する共振電磁波は、地殻とマントルを分けるモホロビチッチ不連続面で衝突し、原子を高速回転させるので高温になり、マグマ溜まりを作ると考えられます。 モホロビチッチ不連続面は、海上では浅く、陸上では深くにあるという特徴があります。共振電磁波は中性のため、岩や土は難なく通り抜けますが、共振電磁体である水は同符号になるので、透過は困難となります。そのため海上では深くまで届かなくなり、衝突点が浅くなるので、共振電磁波による形成説を裏づけます。 また下部マントルで発生した共振電磁波は、地表に向かうばかりではなく、地球の中心点にも向かいます。地球の中心点も共振電磁波が集中し、質量化が起きる中心点であり、共振電磁波に満ちあふれています。よって核と下部マントルの間でも共振電磁波の衝突が起こり、これを上部核のマグマ帯の発生要因とすれば、地圧だけでは説明できない、マグマのエネルギー源を説明できます。 今日の常識では、良導体である上部核のマグマが流動することによって、ダイナモ効果が起こり、地球の磁場が形成されるとしています。しかし噴出した直後の溶岩には磁性が無いように、高温になると磁性が消えるのは常識なので、マグマから磁力が生じるというのは、信じられません。 アインシュタインが未完に終わった、重力と電磁力を統一的な方程式で表わす『統一場理論』の敗因は、アインシュタインの理論には、3つの訂正すべき点があるからです。 第1は、原子にも宇宙にも共振電磁波が満ちており、それを昔の人はエーテルと呼んだのに、アインシュタインはエーテルの存在を否定し、無の空間にした点です。 第2は、詳しくは電磁波の項で触れますが、電磁波が光速に達するなら、電磁波の進行方向に対して真横に広がる、無限の電気力線と磁力線の軌道は、時空を超え、光速以上のスピードになるので、アインシュタインの光速度不変の法則は間違いです。 第3は、光が曲がったのは、共振電磁波と電磁波の反応なのに、重力を場の歪みとした点です。 場の歪みとは、ボールをトランポリンの上に置いたときに生じる凹み・トランポリンの表皮の歪みに、よく譬えられます。もう一個のボールをトランポリンの上に置くと、二つのボールはくっつくので、これを引力としましたが、引力というより、これは位置ポテンシャルであり、ペテンもいいところです。問題は物理ではなく、文学なのです。 またエーテルが存在しない無の空間に、トランポリンの表皮に相当する物質が有るというのは矛盾であり、何も伝達物質が無いのに、電磁波も重力も伝達するというのは、余りにも便利な話であり、論理性がありません。 この共振電磁波による引力説を使えば、月の引力によって起こるとされている、地球の潮斥力も、うまく説明できます。 しかし向心力が地球の遠心力により生じるなら、赤道付近を一周する形で常時存在するはずだし、月の運行とは一切無関係なので、これまたペテンであり、説明になっていません。 太陽〜地球〜月と一直線に並ぶ満月の時には、向心力に相当する満潮は、太陽の引力により出現しそうですが、満潮干潮の主力は月であり、補助的役割の太陽が無くとも、説明できる理論でなければなりません。 太陽〜月〜地球が一直線に並ぶ新月の時には、太陽と月の引力が合力されれば、地球の裏側では干潮になるはずであり、向心力に相当する満潮現象は説明できません。 今日の常識では、離れようとする月の遠心力と、逃すまいとする地球の引力が釣り合っているからだといいますが、重さが無い無重力空間に、重さによって生じる遠心力が存在するかは疑問です。 仮に月に遠心力が働いているなら、ハンマー投げで重い鉄球を振り回せば、人間のスピン軸はブレるのに、月を振り回している地球の地軸がブレないというのは、物理的に筋が通りません。 満潮が出現するのは、月の引力に海水が引き寄せられるか、地球の引力が弱まったことにより海水が膨張したという、2つの場合が考えられます。しかし月の引力では、先に述べたように地球の裏側でも干潮になるべきなのに、実 際には満潮であり、説明になっていません。 そして地球の月側には月の引力が働くため、地球の引力を相殺し、海水が膨張したと考えられます。 今日の常識では、月の引力により海水が集まることになっていますが、それでは月の移動に伴い、海水の塊も引きずられるはずです。すると海流を形成したり、沿岸では月が通るたびに津波が押し寄せ、アメリカ西海岸では潮斥力が弱いが、アジアに達する頃には海水が集まり、津波に成長するはずですが、そのような事実はありません。よってその周辺だけで収支が合っているはずであり、ここからも海水面が膨張したと考えるべきでしょう。 そして今日では、日本列島では正の、日本海溝では負の重力異常、あるいは月でもクレーターや海で、重力異常地点・マスコンが確認されており、このような局所的な重力変化は、アインシュタインの宇宙空間における場の歪みでは説明できません。 これも共振電磁波による引力論なら、下部マントルで生まれた共振電磁波は中性なので、地中は難なく通過し、少ないエネルギーロスで日本列島上に達するから、引力は強くなります。 日本海溝は水深が深く、共振電磁波は共振電磁体である水は透過しずらいので、エネルギーをロスして水面から飛び出します。よって引力も弱くなるので、矛盾は生じません。 月も同じく、溶岩が流失した海は地圧が弱いため、ピエゾ発電量の減少により、引力も弱まります。 クレーターは隕石の衝突により、地殻が歪み、ピエゾ発電量の増大により、引力も強まるでしょう。 気体はH2O単体で存在するのではなく、最少単位は6H2Oです。 12個ある水素の場合、対角線上の水素から放出される上向きの電磁波が、中央で正面衝突するため、電磁波は相殺されてしまいます。また6H2O構造で述べたように、結合状態の電磁力は、酸素が電子8個分・水素が電子0個分なので、水素の電磁波は無視したほうが良さそうです。 7A図では、対角線上にある酸素は対称なので、下向きの電磁波は、正面衝突しています。正面衝突していれば、電磁波は打ち消しあって表には出ないはずですが、両者の距離が近いと、反発する磁石と磁石を正面が近づけると、左右に分かれてやり過ごすように、酸素の電磁波と電磁波もやりすごすため、下向きの共振電磁波が合成されます。 全方向に共振電磁波を放出していれば、完全なる気体ですが、気体間の衝突によって、酸素のスピン軸が反転し、一部の共振電磁波が電磁波になった半共振状態もあり、この場合、霧や雲のように、気体と液体の性格が両立します。 8A図の共振電磁圏は、エネルギーが同一レベルにある、電磁波の広がりを示したものであり、実際には無数の共振電磁圏が重なっています。 原子の近くほど電磁波は拡散していないのでエネルギーレベルが高く、回転トルクも強いので早くカーブするため小さな球となり、外壁は共振電磁波の最少単位である、電気力線と磁力線が各2本ずつで共振する、共振電磁界と考えられます。 だから気体を圧縮すれば、最初にエネルギー値の低い外壁は簡単に縮みますが、高エネルギーの中心部は簡単には縮みません。 そして共振電磁波は外周部に達しても、螺旋回転は止まらないので、左カーブは継続し、内側へと向います。すると外側に放出される共振電磁波と、衝突するようになります。 共振電磁波は放出され、戻ってくるサイクルを繰り返していますが、電磁波と電磁波が共振した状態なので、電磁波は消えて見えなくなり、放出と流入が釣り合っているため、移動している事も見えません。このため宇宙は無であるという、間違った考えが常識になってしまいました。 このように空間にはエネルギーが満ちており、共振状態を分けることが出来れば、地球上のどこでも、無尽蔵のエネルギーが取り出せる、重力発電が可能でしょう。 水晶は外部から入った光が外に出て行くとき、2回屈折する性格があるので、水晶球の下に罫線を置くと二重に見えます。これは黒い罫線が発する電磁波が分離し、人間の目に飛び込んできたことなので、水晶の超巨大結晶ができればダイオードとなり、共振電磁波も二重に分離するはずです。 この球状の共振電磁圏は、球状銀河と同じ構造であり、原子ではL軌道よりもK軌道のほうが高エネルギーのように、球状銀河でも中心部に近いほど星の数が増して明るいのは、このパワーバンドの違いによるものです。 宇宙に無尽にあるといわれている、ニュートリノの質量化は、光速エネルギーの2乗により生じるので、正反対となる放出と流入の共振電磁波が、衝突しなければ発生しません。 この質量化は、電磁波と電磁波が衝突すれば、電子と陽電子が発生することは確認されています。よって中性の共振電磁波と共振電磁波が正面衝突すれば、光子族である、中性微子・ニュートリノが発生するはずです。 クォークが形成されるためには、核を形成する陽子と中間子と中性子のクォークは、合計アップ4個・ダウン4個なので、これらを一度に発生させるには、サイコロと同じ正六面体と予想される核の、それぞれの頂点を結ぶ形になる、8本の共振電磁波が、中心点で衝突する必要があると思われます。 銀河や太陽系とは、その空間に潜在するエネルギーが正負に別れ、正負に別れたことで異符号間の引力が働き、ヘビが自分の尻尾を噛むがごとくエネルギーの流れとなり、そのエネルギーが塊を形成したもので、惑星や恒星は、そのエネルギーが視覚化したものといえるでしょう。 一方、水道につないだホースから水を噴出させれば、直線的に水は飛びますが、ホースを回転させれば、水は筒先から直線上に出ているにもかかわらず、弧を描くように、球形銀河も回転すれば、円盤銀河になるはずです。 原子・6H2O・地球・太陽系・銀河は、全て同じ構造であり、この球状の外壁を原子では電子の雲と呼び、6H2Oは反引力圏・地球は引力圏・太陽系ではオールトの雲・銀河ではバブル宇宙と呼んでいます。 今日の常識では、エーテルを否定しているため、これらの空間は無であり、何もないということになっていますが、行きと帰りの共振電磁波が交差するときに生じる電磁子が、ニュートリノとして知られているだけです。そしてこのニュートリノは、宇宙全体に均一に広がるものではなく、地球に近づくほど密度が濃くなるはずです。 宇宙膨張論〜ビックバン理論では、風船を膨らますように宇宙も膨張するといいますが、空気を入れなければ風船は膨らまないのに、エーテルを否定していては、宇宙を膨らませる材料がありません。 また宇宙が膨張するなら、やがて太陽は銀河になり、地球は太陽になり、原子は地球に成長するとでもいうのでしょうか。隕石が引力に引き寄せられて、地球が出来たというなら、その原料である隕石は、どうやって出来たのでしょう。 論理的に成り立たないのに、科学者は納得しており、そのため今日の常識になっています。それというのもビックバン理論の根拠は、アインシュタインの相対性理論であり、物理学の神となってしまったアインシュタインは、絶対に正しいという前提があるからです。 アインシュタインがエーテルを否定したのは、マイケルソンとモーレーの実験により、エーテルの存在が否定されたからです。 そのマイケルソンとモーレーの実験とは、光を東西・南北方向に同時に発射すれば、光の媒体がエーテルなら、地球が公転する分だけエーテルは短くなるので、東西方向の時間は短縮されるはずでしたが、到達時間は同時だったというものです。 共振電磁論の立場からいわせてもらえば、エーテルとは共振電磁界であり、共振電磁界は下部マントルから放出される、共振電磁波により形成されます。 すなわちエーテルとは、地面より空に向かって放出されているで、光を東西南北に発射して比較することは見当違いであり、同時間に帰ってくるのは当然です。まったく無意味な実験で、エーテルは否定されており、冤罪もいいところです。 エーテルの存在を確かめるには、上下方向の電磁波を使うべきであり、地球から放出されるエーテルの流れに邪魔されるため、遠くの星ほど赤く見える、赤方偏移がその証拠になります。 鍋の中に入れた水が沸騰するときに生じる泡は、水面に出る前に消えてしまいますが、この泡の空間が、目に見える形の反引力圏であり、エーテルの存在が実証されます。 半共振状態にある液体が、加熱に伴う遠赤外線を受けると、共振状態に足りなかった電磁波の供給を受けるため、共振状態が完成し、反引力圏を伴う気体に変化します。しかし体積が膨張すると熱を奪うため、熱の根源である電磁波が吸収され、共振状態が崩れるので泡は急に萎んでしまいます。 今日の常識では、この沸騰する泡は蒸気圧によって広がり、H2Oが1027回/秒の衝突を繰り返し、空気の体積を広げたことになっています。 しかし衝突により体積を広げたなら、衝突に伴う発熱エネルギーが生じ、膨張熱を上回るエネルギーが保存されているはずで、急に泡が萎んでしまう現象は説明できません。 あるいは衝突によりエネルギーを費やしたから、泡が萎んでしまったという説もありますが、沸騰中の湯の中で急激に萎んでしまうようでは、冷たい高空でガス化していることなどありえません。 H2Oが10の27回/秒衝突しているという観察結果は、6H2Oは電磁波を浴びると、電磁波は上向きが普通なので、酸素原子から6方に出ている上向きの電磁波とは、正面衝突を起こし、酸素の電磁波の螺旋回転を止めます。すると回転しているモーターの軸を強制的に止めると、モーター本体が回転するように、酸素原子は回転するはずです。 X線回析装置を覗いたことはありませんが、論理の示すところでは、液体・気体ともに衝突などは起こらず、間隔を保った水分子が、激しく回転しているに過ぎないと予想します。 観察中の6H2Oには、電灯・共振電磁波・X線等の電磁波が当たっているので、分子は回転し続けています。そして電磁波の波形は規則正しく繰り返されるので、その波形に沿って、6H2Oの見える形も一定のパターンで繰り返されます。 すると気体は一点に留まっているにもかかわらず、回析図の静止画面上では、分子の重なりと衝突の区別はつかないでしょうし、今見えた形が別の場所に現れれば、瞬間移動した形になり、弾き飛ばされたと、勘違いしたのではないでしょうか。 水の観測結果では、10-12秒ごとに分子の形が変わるため、水素結合が絶えず切れ、絶えず結合しているといいます。これも観測手段に電磁波を用いていれば、自分で分子を回転させているのに、原子は自らの力で、自転していると勘違いしています。 そして回転しているから形が変わるのに、水が6H2Oということすら知らず、6H2Oは見る角度によって形が違うことも知らないから、水素結合が絶えず切れ、絶えず結合していると、全く違う結論に至ります。 蒸気圧とは衝突に伴う物理的な反発力ではなく、電磁力による化学的反発力です。それを無理に押し込めると、電磁圏が小さくなり、電子軌道が小さくなると、核に近いほどエネルギー値は高くなるので、高圧釜では100度以上の沸点になるのでしょう。 あるいは電磁圏が小さくなると、物質は安定しようとする力が働くので、余分となった電磁波を放出しようとするから、気体を押し込めると発熱します。 逆に気体の液化は、共振電磁波を消せば良く、電磁波を放出させないためには、電子の雲を最低レベルに維持すれば良いので、電子軌道を小さくする冷却法がとられます。 今日の常識では、液体窒素によるガスの液化技術は、冷やすことにより運動エネルギーを停止させることだと考えられていますが、電子の運動は止めることができるのでしょうか。電子が止まれば物質の結合力は消え、絶対零度で物質は粉々にならねば、筋が通りません。 今日の常識では、電子レンジの加熱システムは、電磁波でH2Oを10の23回/秒回転させ、その摩擦熱により発熱しているといいます。電磁波で水分子が回転することは、知っているし、10の23回/秒回転が最も熱効率が良いので、人為的に回転数を設定しているのです。 電子レンジはマイクロ波を使用し、水の分析に用いるX線回析装置は、マイクロ波よりも周波数の高いX線を用いています。だからマイクロ波で10の23回/秒回転するなら、X線で10の27回/秒回転しても不思議ではありません。観察者が用いた電磁波の種類によっても、水分子の回転数は違うはずですが、水分野の学者の常識では、液体や気体は固有の回転数がある事になっています。 水分子が自転していると考えられているのは、水面に花粉を落とすと、花粉がジグザク運動するため、水分子は不規則な運動を行なっているとした、ブラウン運動発見以来のことです。 これも実験室に太陽光が入ったり、観察するために電灯を点けて実験を行なえば、光は電磁波なので、電磁波を浴びた水分子は回転するので、自転しているわけではありません。 また気体は、590m/秒で飛び回っているという、観測結果もあります。ですが風呂場に立ち込める湯気は漂っているだけであり、マッハ2で飛んでいるならスーパーソニックの衝撃波が生じ、瞬時に雨になったり、湯気には波動脈が生じるはずですが、そのような事実はありません。 これを学者は、猛スピードで四方八方に衝突を繰り返しているから、水蒸気が見えるのは軌道が交差する中心点になり、止まってみえると説明しますが、0.1mm大の水蒸気は目に見えるのに、移動は目に見えないといわれても信じられるわけもなく、0.1mm大の水蒸気が互いに衝突していれば、雨粒に成長すると考えるが普通であり、マッハ2とマッハ2の霧が跳ね返るとは、慣性の法則からも信じられません。 空中の6H2Oは、見る角度によって形が違うため、電磁波形に対応して一定の順番で回転します。そして電磁波は30万km/秒のスピードなので、分子は止まっていても、6H2Oの1つの形を追えば、30万km/秒で移動したように見えるはずです。今日の技術では測定できるとは思えず、590m/秒で移動しているように見えるのも、映画に於ける馬車の車輪と同じく、観測手段による干渉現象と予想され、正しい数字とは思えません。 電子レンジに触れたついでに、電子レンジの加熱システムに触れれば、今日の常識では、水分子の摩擦熱によって発熱するとしていますが、摩擦で水が熱くなるなら、滝壺や波打ち際など、水が常時揉まれている所は発熱することになり、信じられる説ではありません。 原子レベルで見る加熱の定義とは、電子軌道が拡大した状態であり、そのため体積が増えます。また熱=電磁波なので、元の電子軌道に戻ろうとして電磁波を放出するのが、冷えるという現象です。 しかし反対側に位置するそれぞれの酸素は、外部からの電磁波の回転と逆方向になるため、上下がねじれるように歪み、この歪みにより共振状態がずれて電磁波に分かれ、電気力線と磁力線の数が増えるので、電子の雲が厚くなり、発熱すると考えられます。 そしてエネルギーが充填されて全体に行き渡ると、安定すべく均一な電磁力分布になるので、結合の一部がずれて半共振状態であった液体は完全共振状態となり、1個だけ反転していた酸素も元通りになって共振電磁波を放出し、気体になります。 自然界で最大の気化現象である海水の蒸発も、太陽光という電磁波を浴びるため、ブラウン運動に見られるように、6H2Oは回転しています。後は電子レンジの加熱法と同じプロセスを踏み、水蒸気となるでしょう。 朝もや沸き立つ高原の湖や、冬の日本海から蒸発する水蒸気によって発生する雪雲等は、暖かい水と冷たい外気によって気化が生じます。これは電子の雲を均一化するための、プラス化ともいえる加熱作用とは逆に、液体から放出される、共振状態を乱す余分な電磁波を、冷たい外気が熱として奪うため、マイナス化による電子の雲の均一化となり、気化するものと思われます。 気化する際に気化熱を奪うのもまた、共振状態に不足する電磁波が他から供給されるため、供給した方は電磁波を失った分、温度が下がります。 風に当てると洗濯物が早く乾くという現象もありますが、これも空気を絶えず入れ替えることで、共振状態を乱す余分な電磁波を、冷たい外気が奪いやすくなる、マイナス化による電子の雲の均一化です。 今日の常識では、水の気化とは、熱カロリーが溜まれば、分子の運動が活発になり、ついには表面から飛び出すことと定義されていますが、これでは朝もやや冬の日本海の気化現象は説明できませんでした。 また水が異常ともいえる保温力を発揮するのは、放出する電磁波は外部と内部の2方向なので、外部に放出された電磁波は、隣の6H2Oに当たってエネルギーが保存・伝達されるため、熱が奪われるのは外気に接する周辺のみとなります。 内部に放出された電磁波は、6H2O内部の中心点で集中し、そこで3本の電磁波が1本の共振電磁波に合成されますが、電磁波が集中してるので、保温力の主因になっているでしょう。 液体の水分子は、53m/秒=190km/Hで移動しているという観測結果がありますが、水中でも分子が盛んに自転・衝突すれば、水は勝手に発熱するはずです。それに温度差によって、移動スピードは違うはずですが、一定速なので、自分が放射した電磁に反応していることは予想できます。 この数字は、X線回析装置により観察すれば、10A図の形で6H2Oは回転し、それに伴い酸素原子から出ている上向きの電磁波も回転するため、回転している酸素と隣の酸素が出会えば、コマとコマがぶつかるように反発するので、そのスピードの可能性もあります。 また海や湖の水面にある暖かい水と、深場の冷たい水のように、水深による温度差がある場合、分子が激しく運動しているなら、移動や衝突によりエネルギーは伝達され、水深に関わらず水温は均一にならなければ筋が通りません。 この説明として、暖かい水は体積が増えるので軽くなり、水面に浮くとしていますが、それでは水分子が運動してないことになり、その場限りの言い訳です。 温まった水が軽いのは、電子の雲が厚くなり、体積が増えたのも一因ですが、体積の増加は微々たるものです。水が温まるという事は、半共振状態から完全共振状態に近づいた事なので、弱い反引力が働いているが主因でしょう。 今日、水の沸点は100度であることは知られていますが、理論的には−80度であらねばならず、このギャップを、水素結合を切るために必要なエネルギー消費で、埋め合わせています。 しかしフリーズドライ製法では、−20度でも氷がいきなり昇華して気体になるので、水素結合を切るのに必要とされる、10キロカロリー/モルは不要です。真空にするフリーズドライ製法では、空気圧によって沸点が変わるので、水素結合とは無関係でしょう。 −80度でも沸騰しない主因は空気であり、空気=ガスなので、コップの中の水の周辺は、ガスで満ちています。そのガスは共振電磁波を放出しているので、水は共振電磁波の圧を受けた状態であり、自らの力だけでは、その圧を押し退けられません。 よって周囲からの圧が弱くなる、空気の薄い高山では抵抗が少なくなるので、沸点も下がり、空気を完全に抜いた真空状態なら抵抗ゼロなので、氷でも気化します。もともと水は半共振状態なので、条件さえ整えば浮くものです。 例を挙げれば、加湿器は超音波により、水分子を細分化して霧状にして噴出していますが、その霧は熱くもないのに、水蒸気になって消えてしまいます。 このように水分子は、細分化するだけで浮上力がありますが、完全な共振電磁体〜蒸留水なら純水になるのに、この場合は半共振電磁体なので、発生している電磁波が、水道水の中に含まれる塩素や亜鉛を結合させたまま気化するため、電化製品に害を及ぼします。 水蒸気が空気圧に打ち勝って浮上する瞬間は、冬に熱いコーヒーをカップに注ぎ、そこから沸き立つ湯気を観察すれば発見できます。 軽く息を水面に向かって吹きかけても、水面を逃げるだけで飛び立たない、あの湯気です。そして大気圧に打ち勝つだけのエネルギーを貯えると、湯気として上っていきます。 また今日では、空気をイオン化する、健康に良い空気清浄器・エアコン等があり、イオン化の仕組みは、高圧電流をスパークさせることで、空気中の水蒸気をイオン化するというものです。 私はイオン化を信じていないので、これを共振電磁論の立場で説明すれば、空中の水蒸気は完全に近い共振電磁体であり、そこに強力な高周波の電磁波を流すと、空中で水の電気分解を行なうに等しくなります。 しかし電磁波の出力が強くなり、回転数が増えると、下の原子は上の原子と回転方向が逆なので、電磁波と同調し、上下の原子間では雑巾を絞るような力が生じます。 そしてついには、2個はねじ切られて分離し、水中ならば電極に向かって離散しますが、空中では酸素原子1個は存在できません。そのため11B図のごとく、上の原子の自転軸はひっくり返ることで電磁波の放射に同調し、下の原子は上の原子との軋轢が消えたので、そのまま元に戻ります。 しかし11B図の飛び出した酸素は、酸素が反転しても、水素は反転しないため、原子構造も次のように変化します。 しかし水素は電子1個分・酸素が電子6個分では、共に不安定です。そこで11E図のように酸素が赤道回転に従って90度回転すると、水素への供給ラインに酸素の中央の電子が位置し、再び酸素と水素の電磁流が正面衝突するようになって、11F図のように水素は電子2個分・酸素は電子4個で安定します。 そして水素が電子2個になったため共振状態となり、酸素の共振状態と反発するようになり、酸素がはみだしたと説明できます。 ただし電磁結合力>反発力の関係が成り立つので、分離はしません。また見えない電子の雲により結合しているため、空間は空いていても、分離している訳ではありません。 今日の常識では、水の水素結合が平均15パーセント切れているとされていますが、6分の1個だけ離れている12図は、16.7パーセント切れているので、この事をいっていると思われます。また形が変形したため、6H2Oが重なると完全なテキスタイルとならず、一部で歪みが生じ、それがあるため15パーセント台に数字が落ちると予想されます。 しかし切れていては、結晶にはならないので、氷の結晶なのに一部は液化しいていることになり、変な説明でした。 また12A図では、1ヶ所切れているように描かれていますが、理論的には酸素は均等な力で飛び出しているので、12B図のように2ヶ所で切れているはずです。 12A図になったのは、12B図は均等な力で飛び出していることを強調するため、わざと酸素を飛び出して描いていますが、実際にはこれほど飛び出してはいません。そしてX線解析法では魚眼レンズのように見えるという欠点があり、中心部しか忠実に見えず、周りは三次元に歪むため、一ヶ所だけが切れているように見えるはずです。 そして1個の酸素が反転すると、共振電磁波は電磁波3本が集まったものなので、8本ある共振電磁波の内、4本の共振状態が崩れ、無極性から有極性になり、半身だけ反引力を維持する半共振状態になります。 気体は、地球の共振電磁波と気体の共振電磁波の反発力により浮いているので、共振電磁波の出ている反転した酸素がある側が地上に向きます。 今日の常識でマイナスイオンとは、電子が1個多い状況であり、無極性の水蒸気が有極性に変化したものです。 それでは、健康器具にイオン水製造器なるものがあり、マイナスイオンとプラスイオンに分解しますが、電子が多いなら、マイナスイオン水とプラスイオン水に電極を通せば、投入した電力と同じ、電流が流れるとでもいうのでしょうか。 共振電磁論的には、電子は核から生まれるので、電子だけが多くなることはありません。電磁波放出により有極性に変化しているだけであり、13図が空気のイオン化の実体と予想されます。 しかし13図は、6H2Oが気体から液体に変わった第一歩なので、滝壺に煙る水蒸気・森に立ち込める湿度・雲の水蒸気・風呂場の湯気・加湿機の蒸気などと一緒であり、さほどありがたがるものではありません。 空気がイオン化すると健康に良いのは、栄養を運ぶのは水であり、水から放出される電磁波の量が増えると、それだけ養分保持力が増えるためです。 また普通の酸素ガスは共振電磁体のため無極性ですが、人体に害を及ぼす活性酸素は、電子数が多いため有極性になっており、結合力が強いため酸化作用があります。 人為的に空気をイオン化すると、水をイオン化すると同時に、酸素もイオン化(新電磁論的には、原子の電磁波と外部の電磁波の衝突により「静電気」が発生し、その電磁力による有極性)する恐れがあり、プラマイゼロと思われます。 高圧線の近くで電磁波による健康障害が叫ばれていますが、その実体は、電磁波による活性酸素・活性窒素ガスの増加により、老化やガンなどの病気が、多くなるのではないでしょうか。 6H2Oが水になると13図のように、下向き波の共振電磁波・上向き波の電磁波を放出しており、共振電磁波と電磁波間には引力が働くので、両方の性格を併せ持つ水は、多くの物にべたりとまとわり付き、何でも溶かす特性が生まれます。 イオン化した水が、活性酸素を中和して害をなくすのは、酸素が反転した水分子は、雷を発生させるように静電分極する性格があり、静電気が生じた時点で活性酸素を結合し、活動を開始する前に活性を無くすからだと思われます。 気体が液体に戻る第一段階は雲であり、今日の常識では、雲は雪や氷の結晶と考えられています。 しかし雪は、降る・舞うことはあっても、浮上する力はありません。氷が空を飛ぶといったら世間では笑われますが、学会では通用しています。 熱帯地方の雲が、氷で出来ていては無理があるので、雨粒だという人もいますが、水は下に落ちるものであり、水が空を飛ぶのも常識はずれです。その常識はずれを整合させる論理的帰趨が、雲は水蒸気であり、水蒸気には反引力が存在するという仮定のはずですが、反引力を口にすると、常識外れと笑われます。 雲が雪や氷という説は、雲の色が白や灰色である事から、発想されたと思われます。雲が水なら、雲は透明でなければならないので、ややましな説です。 しかし水蒸気なら、冬に吐く息が白かったり、霧も白く煙るので、色はクリアしますが、今日の常識では、水蒸気は衝突を繰り返していることになっているので、水蒸気は結合して雨粒には成長できません。そのためいったん氷にすることで衝突エネルギーを止め、氷粒を雪に成長させ、それを融かすことで雨粒にしています。 でも水蒸気が衝突を繰り返しているなら、湿度の高い領域は高気圧となり、その高気圧が雨を呼ぶことになってしまいますが、そのような事実はありません。それに圧力は高い所から低い所に流れる原則からすれば、雲の元は飛散してしまうので、雲自体が存在できないのが論理的帰趨のはずですが、この常識の非常識に、誰も不審を抱きません。 また各原子から出る上向きの電磁波(赤線)6本は、電磁波としてそのまま放出されており、このため外部から太陽光線を浴びると、中央の原子から放出されている時計回りの電磁波と、太陽光の時計回りの電磁波は平行となるので、互いの電気力線と磁力線が同流により反発し、高出力の太陽光に水の電磁波が負けるので、太陽光に同調する形で、気体は回転します。 水蒸気が上空に達し、外気により冷やされると、冷えるという現象を原子レベルで見れば、電磁波が奪われるということであり、原子から出る上向きの電磁波が減少すれば、一対で出ている反対側の下向きの電磁波も弱まり、合成される共振電磁波も弱まるため、反引力圏も弱まります。 今日の常識では、冷やされると原子の運動が衰えることになっており、原子の運動エネルギーとは電子の力以外にないので、電子の回転運動が衰えるということになります。 すると氷の電子回転は停止しているはずですが、固い鉄だって電子は回転しているので、矛盾を来します。氷になっても電子の回転運動は変わらないはずであり、一方結合点である電子が運動すれば、固体とはなりえないので、論理性がありませんでした。 それをうまく説明するには、電子は電気力線と磁力線に分かれているから存在せず、電気力線と磁力線が回転しているだけで、原子自体が回転しているわけではない。その電気力線と磁力線のスピードは、光速で一定ですが、原子の雲を厚くするほどのエネルギー充填が無いから、放出される電磁波も少なくなるという、原子構造の抜本的変革から始めねば、事が始まりませんでした。 水蒸気が冷やされて反引力圏が弱まると、反発力が弱まるために衝突が可能となり、水蒸気の密度も濃くなるので衝突する機会も増えますが、水蒸気自体に衝突を起こす運動エネルギーは存在せず、衝突の原動力は上昇気流や乱気流などの他力であり、風に揉まれることです。 水分子が風に揉まれると、今日の常識では、雷の発生メカニズムとして知られているように、摩擦により静電気が発生します。静電気が発生すれば、静電気には静電引力もあるので、分子間の結合も可能となり、雨粒に成長することを説明するには都合がいいのですが、これでは雨の日に車を走らせるとセントエレナの火が発生し、水に入るとシビレてしまいます。 雷は静電気に間違いないし、摩擦による静電気発生は周知の事実なので、理に叶った説明のようですが、水が摩擦により発電するなら、水が揉まれる滝壺や波打ち際でも発電すべきなのに、そのような事実はありません。 石から電気が生じるピエゾ発電・銅と磁石から生まれる電流・擦って生じる静電気。これらは周知の事実であっても、電気の原料となっているはずの、原子から絶え間なく出ている電磁波に関する考査は、今日の科学では皆無であり、それゆえ発生メカニズムも不明といえます。その根本的原因は、原子には電子が存在し、電子が回転しているという、天動説にも匹敵する今日の常識にあります。 静電気学を読んでみても、同じ物質を擦り合わせて帯電するメカニズムは、ピエゾ発電となっていますが、今日の科学ではピエゾ発電そのもののメカニズムが不明なので、説明を先送りにしているに過ぎません。 またピエゾ発電は圧電効果と呼ばれるように、絶縁体の結晶が変形することによって生じる電気であり、私も当初は、共振電磁体である6H2Oの正八面体が、衝突により変形し、圧電効果が生じて静電気が発生〜離反すると正八面体は復元し、再び衝突することの繰り返しにより、静電気の量は増加し、静電引力によって雨粒は成長、雷も発生すると考えていました。 しかし共振電磁波がゆがんで、2つの電磁波に分かれる圧電効果は、論理的に納得できますが、発生した電磁波は動電気とでもいうべき電流であり、それが静電気に変化することは、静電気の仕組み自体が不明なので、説明できませんでした。 圧電効果により静電気が発生するという、今日の常識を鵜呑みにして、これを利用して説明すれば簡単なのですが、今日の常識は電子の存在を前提とした原子構造と、自由電子の存在があるから説明できるのであり、光速で自由電子が移動するはずが無いとする私の説では、電子は存在しないため説明できません。 静電気における今日の常識は、鉄とナイロンのような仕事関数の違う物質を接触させれば、自由電子は多いものから少ないものに流れ、電子を失った方は+・得たほうは−になるというもので、これに関して不満はありません。 しかしセーターとセーター・水蒸気と水蒸気のように、仕事関数が同じ物質における静電気発生メカニズムは、セーターはピエゾ発電といいますが、セーターは擦れるから発電するのであって、重ね着して圧力が増すから発電するものではありません。 それに水に高圧をかけて噴出し、鉄をも切断する機械がありますが、水に圧電効果が生じるなら、切断面でスパーク現象が生じるとでもいうのでしょうか。 下敷きを脇の下にはさみ、思いきり締め付けたとしても、静電気は発生しません。わきの下に挟んだ下敷きを前後に動かすから、静電気は発生するのであり、これは科学というより文学の問題で、摩擦を圧力にすり替えたペテンです。 今日の科学は、水蒸気はピエゾ発電で静電気が発生すると説明していながら、氷がピエゾ発電で静電気を発生しては、氷をぶつけ合わねばならず、この実験とは矛盾をきたします。また南極の分厚い氷の下は高圧ですが、静電気が満ちているという話も聞きません。 そこで氷の場合は、2本の氷の棒を擦り合わせると、固定している方が摩擦面積も小さいため、温度が上昇する。摩擦熱によりH+OH-に分解され、いかなる理由かは解かりませんが、H+は桁違いに小さいため低温側の棒に移動し、H+が移動した方は+・OH-が残っている方は−の静電気が発生すると説明します。 温度を上昇させるためには、摩擦熱だろうが、ガスを用いた加熱だろうが無関係であり、氷が融ける度に、あるいは0度で、化学反応が起こっているとでもいうのでしょうか。雪解けの際には、静電気が満ちあふれているとでもいうのでしょうか。加熱により電気分解は生じるのでしょうか。それに水素の電子圏が消えるイオン化など、論理的に信じられません。 ガンマ線同士を衝突させると、電子と陽電子が対発生し、電子と陽電子が出会うとガンマ線になって対消滅することは、今日知られています。 ガンマ線は電磁波の一種なので、電磁波同士を衝突させても、電子と陽電子に似た物質が生じるはずですが、実際には光と光が衝突すれば、通り抜けてしまいます。 下敷きを押しつけただけでは、双方の原子から放出されている電磁波は、抵抗が少なくなるよう避けるので、電磁波同士は通り抜けてしまいます。 ところが下敷きを擦ると、17B図のように電場と磁場によって安定している接続状態を強制的に揺するため、17C図のように双方の電気力線と磁力線が正面衝突する場面が生じ、光速エネルギーの二乗により、電荷が質量化するはずです。 そしてガンマ線の衝突によって、電子と陽電子が生まれるように、電磁波の衝突によっても、プラスとマイナスの静電気が対発生します。 プラスとマイナスの生み分けは、17C図で説明すれば、原子が手前に移動すると、左側で電気力線と磁力線の正面衝突になり、原子が向こう側に移動すると、右側で同じことが起こります。電気力線と磁力線が打ち消し合えば電子と陽電子が生じるので、ベクトルの違いにより、一往復すると任意に、右にプラス・左にマイナスが対発生すると考えられます。 なお電気力線と電気力線が正面衝突する場合は、同符号の反発力が働き、力線を重ね合わせないようにするため、静電気発生を押さえる、反作用になります。そのため下敷きは、脇の下で強くはさみ続ける必要があります。 これと同じく、気体の6H2Oからは6本の電磁波と8本の共振電磁波が、ウニの刺のごとく出ており、電磁波は無数に分裂して広がり、電磁力圏を作っているので、水蒸気が風に揉まれて衝突すると、電磁波の刺と刺がクロスし、打ち合うことになります。 すると電磁波と電磁波・共振電磁波と共振電磁波・電磁波と共振電磁波の衝突が起こり、共振電磁波と共振電磁波は反引力を生んで反発し、電磁波と共振電磁波は引力となって引き合います。そして電磁波と電磁波がクロスすれば、互いの電気力線と磁力線が衝突し、静電気が発生します。 湿度が多いと静電気の発生が少ないのは、水蒸気も分子間の衝突により、多少の静電気を保有しているので、セーターなどに静電気が発生すれば、静電引力により水蒸気が引き寄せられて結合します。 すると6H2Oは、上の3分子がプラスなら、下の3分子はマイナスに分極し、コンデンサーとなっているので、吸着した静電気を取り込んで自分の静電気を中和、共振電磁波が相対的に増すので浮上し、離脱するからでしょう。

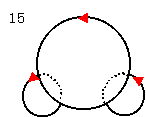

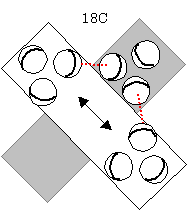

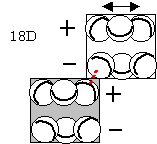

15図のように、氷の棒をX状に設定した場合のみ、静電気は発生します。 この不思議な特性も、水が6H2Oと判明し、氷は6H2Oが規則正しく並んでいることが判明すれば、氷の表面の酸素原子のスピン軸は傾いているため、赤道も18B図のように傾いています。 ピンポン玉で立体モデルを作らないと理解しがたい事ですが、18B図の左側が、下の氷の表面であり、右側が上の氷の接触面で、最後の一段を形成する酸素原子を、上から透視した図形です。 このような構造をしているから、原子のスピン軸と同じ、上下方向に出ている電磁波は90度で交差するため、氷を動かしても正面衝突せず、静電気も発生しません。 プラスとマイナスの静電気は、原子上に対発生するので、上の氷にも下の氷にもプラスとマイナスが存在します。 そして静電分極するため、18D図のように6H2Oの上と下でプラスとマイナスに分かれ、接触面でもプラスとマイナスに分極します。 そして動かした方がマイナス化する理由は、氷を動かせば接触面では電磁波の衝突が連続して起こりますが、下の氷は固定されているため、マシンガンを浴びるように、電磁波を浴びせられる受身の常態になります。 すると下の氷の電磁波は押さえ込まれる形になるため、負の回転になり、負のプラスが出現するものと考えられます。ここが基準なって、後の静電分極も決まるでしょう。 6H2Oは内部が空洞のため、上下で+−に分極すると、蓄電池・コンデンサーと同じ構造になります。そのため激しい上昇気流と下降気流が渦巻く積乱雲の中では、盛んに発電し、電荷が貯えられるので雷が起こります。 静電気は文字通り移動しないので、6H2O内に留まり、反対側の表面にまで伝播しないので、接触面に現れる電荷だけ見て、移動したと勘違いしていると思われます。 元に戻りますが、気体における共振電磁圏のイメージは、弾力性がある力場の空間であり、中心に近いほど力線の数が多いので力も強く、そのため閉じ込めた空気に圧力をかけると少しは縮みますが、加速度的に反発力は強くなるはずです。 また気体と気体が出会えば、力場の圏外には影響を与えないので、気体を箱に詰めれば、箱に入れた風船のごとく空間を満たし、衝突を繰り返すことはありません。 気体を加熱すれば、原子からの電磁波の放出が盛んになるように、共振電磁波の放出も盛んになり、共振電磁圏の力線の数が増加します。すると力場が強くなるので、今まで重なっていたスカスカの外周域が重ならなくなり、気体の体積が膨らんだように見えます。 今日の常識では、加熱により気体の体積が増えるとしていますが、共振電磁論では、共振電磁圏を拡大するためには周波数を変えねばならず、周波数は各原子固有なので、体積増は考えられません。 そして気体は自己の共振電磁波と、地球の共振電磁波の反発力により浮いています。共振電磁波は共に、下向きの電磁波が合成されたものなので、両者が出会うと螺旋構造は平行波になり、正面衝突するため反発力となり、中に浮きます。 共振電磁波は卍型に広がりますが、卍型の外周部は力線が低密度のため、電磁波は通り抜けてしまい、反応は起こりません。しかし分子から放出された直後は、直線的で、高密度なため、ここと地球の共振電磁波が反応します。 また完全な気体状態では、分子構造も完全対象なので、中心軸は任意であり、中心軸の変更も自由なので、上下左右の区別はありません。 水蒸気が上昇気流に乗ると、冷やされて共振電磁圏は縮小し、密度が濃くなると同時に、共振電磁圏という安全圏が衰えたために、分子同士が衝突するようになります。 そして20図の形で、原子の頂点どうしが勢い良く衝突する時、酸素原子の北極と北極の衝突なので、同符号による反発力が強く働きます。すると机の上に置いた磁石のN極と、手で持った磁石のN極を無理に近づけると、机の上の磁石は反転してS極を向き、結合するごとく、衝突した片方の酸素も極が反転し、これにより共振電磁波が崩れ、共振電磁圏も弱まります。 後はイオン化の訂正時に説明したように、酸素は 氷の結晶図を見ると、6H2Oの分子構造は完全対象ではなく、1個の酸素だけバランスが崩れているのは、気体から液体に変わる、この時点で起こるはずです。 共振電磁波は3個の酸素から出る下向き波が、1本に合成された物なので、原子が1個反転すると、8本出ていた共振電磁波の内、4本が影響を受け、共振常態が崩れるので電磁波になります。 21B図でいえば、左側の赤線で書いた2本の矢印(重なっているため実際には4本)が電磁波の向きであり、右側の青線の矢印で書いた2本(実際には4本)が共振電磁波です。 そして酸素から出る共振電磁波は、地球の共振電磁波と直線上に並ぼうとする性格があり、4本の共振電磁波の内、任意の1本が決定するため、はみだした酸素は必ず下になり、6H2Oの上下が決まります。そして19図と同じ形で、ふらつきながら空に浮いています。 冬に吐く息が白いのは、急速に熱が奪われるからで、熱の放出とは電磁波の放出であり、その電磁波が光の周波数になるからです。これと同じく雲が白いのは、共振電磁波が崩れて電磁波を放出するようになった、この6H2Oの状態と思われます。 そして電磁波の供給源は、原子固有の電磁波なので、永遠に放出が途切れることはなく、雲は白くあり続けます。 6H2Oが共振電磁波と電磁波の両方を放出するようになると、共振電磁波と電磁波の間には引力が生じるので、水蒸気は雲にまとまります。正確にいえば、1個の酸素が変位し、分子構造が変わった時点で、物理的には液体なので、雲は液体に分類すべきでしょう。 上から見れば22B図のように、左右が反転した形で結合しますが、22A図でいうところの二段目だけを見れば、完全対象のテキスタイルになるため、ずれている上下一段を除き、隙間無く密集し、水分子集合体に成長します。 二段目を隙間無く埋めたのが23A図であり、太線で書いた反転した6H2Oは、二段目にあわせるため、上下の色を逆にしています。しかしこのままでは分子の位置がわかりづらいので、23Bで分子を色分けしたように、7分子で基本単位となります。 水分子集合体が大きくなるには、周囲が二重三重と太れば良い訳ですが、一段ずれた中心にある分子は、どこまでもずれるので、柱になるという結論に達します。 完全な共振状態である気体は、電磁波を出していないので透明であり、雲になる水蒸気・水分子集合体は、共振電磁波と電磁波を放出しているので、白くなります。すると水も白くなるはずですが、現実には透明であり、電磁波を中和している仕組みがあるはずですが、霧と雨の違いは大きさです。 まず中心の位置が決まると、自動的に右側はセンターの位置に決まり、左側は任意の白丸か黒丸となり、一番離れたそれぞれの位置に決まります。どちらでもいいことですが、反時計回りが基本なので、下から見た場合は黒丸に設定します。 すると6H2Oの反転した酸素がある方には共振電磁波・その反対側には電磁波が出ているため、水分子集合体も、内側に電磁波・外側に共振電磁波を出します。 電磁波と共振電磁波の間には引力が働き、それが分子間の引力となって、水分子集合体をまとめる力になります。 水分子集合体間の結合力は、水分子集合体が電磁波と共振電磁波が層状に重なっているので、それを横から見れば24D図のように、電磁波と共振電磁波の切り口が見えます。 外周は共振電磁波に覆われていますが、上下方向には反射しあった電磁波が抜けています。 そこに電磁力と共振電磁波間の引力が働けば、24E図のように、電磁波と共振電磁波は結合するため、縞々がずれた形で結合します。 立体がどんどん大きくなり、雨粒の大きさになると、水分子集合体は何十にも重なり、上から下まで覆います。電磁力がある限り結合は続くので、結合が止まった時には、もはや電磁波は外部に漏れることが無くなり、雨は透明化すると考えられます。 逆に霧が透明化しないのは、大きさが小さいため、24G図のように上下方向で電磁波が漏れ、きれいに打ち消せないからでしょう。 雨粒の大きさは2.0mmであり、その大きさになるには、霧粒をどんどん吸着する必要があります。成長の原動力は電磁波と共振電磁波の間に働く引力なので、雲が厚ければ厚いほど、引力は強まり、雨に至ります。 6H2O間の主結合力が、電磁力であることが判明すれば、人工降雨も可能となるでしょう。 今日の人工降雨は、ドライアイスや沃化銀を雲の中にばらまき、雨の種を作ろうというものですが、これでは今にも降りそうな雲の、背中をポンと押すだけの効果しかありません。雨も持続的ではなく、量も種相応の量しか期待できないので、根本的な解決法にはならず、人工降雨は確立しないと思われます。 降雨のメカニズムが判明すれば、共振電磁波発生装置を作って雲に放射すれば、引力によって雲を引き寄せ、反時計回りの螺旋構造を持つ共振電磁波にそって、雲が密集するので、ミニ竜巻とでもいうべき渦巻き状の雨雲が作れ、上昇気流の代わりになると思われます。 積乱雲の場合は、以上のようなメカニズムですが、絹雲の場合は、次のように形成されます。 水蒸気が高空に達すると、冷やされて密度が高くなり、共振電磁波の衰えにより反引力が弱まり、上昇力は高度10キロメートルが限度、という所までは一緒です。 しかし高空に達するほどの、高エネルギーを貯えた水蒸気の数は少ないし、上昇気流も届かないので、風による衝突も起こりません。 でも高空に達したことで、太陽からの電磁波・宇宙線による電磁波を多く受けるようになり、6H2Oが電磁波を浴びると回転が始まります。 すると雲丹の刺のように出ている電磁波が、隣の分子と衝突を起こし、静電気が発生します。静電気が発生すれば、6H2Oの上下で静電分極が起こり、静電引力により結合が始まります。そして静電引力はプラスマイナスの繰り返しなので、棒状に伸びる特性があり、絹雲になります。 絹雲と同じプロセスで出来るのが、地震雲です。 しかし今日の常識では、地下鉄に乗ったら携帯電話の電波が届かないように、地下から電磁波が放出されるはずがないと、一刀両断で完全否定されています。そして電磁波で雲ができるプロセスは、今日の科学的常識になく、ただ電磁波で雲ができると叫んでも、それは戯言でしかありませんでした。 電磁波は地中を通らないという、今日の常識は間違いではありませんが、地下から放出されているのは電磁波ではなく、岩盤が歪んだために出現した共振電磁波であり、共振電磁波は中性のため、中性ゆえに地球をも貫通するというニュートリノと同じく、地下の厚みは無関係に通り抜けます。それゆえ、重力波になるのですから。 岩盤といっても、大理石を破壊する際に発生するのは電磁波なので、ピエゾ発電を証明する実験を見せたところで、電磁波は地中を通り抜けられなく、比喩が間違っています。それに気づかず、指摘されても改めず、証拠にもなく繰り返すから、まともな科学者から見れば、地震雲肯定派は論理が通じない馬鹿に見えます。 共振電磁波が発生するのは、カンラン石のような正八面体・岩盤でいえはチョウセキや高温型の石英などが有力候補ですが、共振電磁波の存在が未知であり、共振電磁波を測定する術が、今日の科学には無いため、発生していても証明できないだけです。 そして通常では、岩石は重いので共振電磁波は出していませんが、砕ける際の高圧と歪みにさらされると、岩石内部で打ち消しあっていた電磁波が、ピエゾ発電により高出力となり、正面衝突していた軸がくるって弾き飛ばされます。弾き飛ばされた電磁波が共振して共振電磁波が形成されます。 今日観測されるピエゾ発電は、正八面対などの頂点から出ている外向きの電磁波であり、岩石内部の電磁波に関する考査は全くなされていません。 中性と中性なら反応するため、共振電磁波は共振電磁体である大気中に出て初めて反応を起こします。特に水蒸気は共振電磁波と電磁波が共存しているため、共振電磁波を浴びると電磁波の放出量も多く、良きセンサーとなります。 水蒸気が電磁波を浴びれば、後は絹雲の形成プロセスと同じであり、違うのは電磁波の流れに沿って横に雲が出来る点です。また電磁波は倍々に分岐して広がるので、分岐点ごとに波動が生じ、そのため多重の輪が出現すると考えられます。 また竜巻雲は螺旋構造であり、電磁波の波形そのものです。 この地震に伴う電磁ノイズを観測すると、陸上を震源とする地震は感度良く検知されるけど、海底を震源とする地震は、感度が格段に鈍くなるといいます。 これも共振電磁論的には、共振電磁波は水と反応するため、海底からの出現量が減少するのは、理に叶ったことです。 同じことは宇宙から地球に向かって来る、共振電磁波にもいえます。マントルと地殻の境にあるモホロビチッチ不連続面は、海上では浅く、陸上では深くに存在するのは、モホロビチッチ不連続面が、地球の共振電磁波と宇宙の共振電磁波の衝突地帯であり、海を突き抜けてきた宇宙からの共振電磁波は、水中で弱まるので、モホロビチッチ不連続面が浅いのは説明できます。 地球の共振電磁波と宇宙の共振電磁波の衝突により、モホロビチッチ不連続面にマグマが発生し、地殻を滑らす潤滑油になっているから大陸は移動します。 大陸移動のエネルギー源は海流と同じく、地球の自転に伴う移動と、その反流とすることが出ます。 そして地表が西へ行けば、ベルトコンベアのごとくマグマは東に流れるので、海嶺からマグマが出てプレートを再生する、一連のサイクルが繰り返されていると予想されます。 今日の常識では、大陸移動がマントルの移動に伴う、マントル対流により生じるとしていますが、これはマントルがマグマと考えられていた60年代までなら通用した理論であり、マントルが固体と判明した今日では、厚さ数千kmのマントルが、熱対流するはずがありません。 マグマは核の上部にあることが判明しましたが、核からマントルを突き抜けて地表に出るという説は、固体のマントルを数千km通り抜けても、熱は奪われないという前提でないと地上に達しないため、論理的に信じられません。 またプレートの生産場所である海嶺も、マントルを突き抜けてきたマグマを原料に、拡大していると説明しますが、それでは上部核のマグマは供給する一方なので、地球は空洞化してしまいます。 大陸が地殻中に入り込むとき、大量の地下水も一緒に沈めます。深くなるにつれ、水は沸騰を始め、体積の膨張により逃げ場を求めます。するとモホロビチッチ不連続面は半マグマの状態なので軟らかく、流動性があり、場所的に近いこともあって、格好の逃げ場になるでしょう。 そしてマグマと水が接すると、水は爆発的に膨張し、空間を広げます。すると地圧が弱まるため、地圧によって上がっていた岩石の溶解点は一気に下がり、半マグマの状態から本マグマに変身します。本マグマと水の反応により、マグマが点在しているモホロビチッチ不連続面に連鎖反応が起こり、マグマ溜まりに成長すると考えられます。 科学とは、民間伝承の地震雲や、地震の際に確かに観測される電磁ノイズを解明するためにあるのに、今日の学者は取り合おうとせず、事実すら認めようとしません。ミステリーを解明すべきが学問なのに、真実すら消し去るなら、学者を辞めてマジシャンを名乗るべきでしょう。 水蒸気の液化ついでに、窒素ガスの液化について述べれば、窒素ガスは加圧により液化します。これもガスが共振電磁波を出し、反引力圏を持っていること知れば、加圧により共振電磁波同士が反発しあい、磁石のN極とN極を無理にくっつけようとすると、片方がS極に反転して結合するように、同回転だったN2の、どちらか一方のスピン軸が反転し、異回転になるため共振状態が崩れ、液体になったと説明できます。 雨が落下し、湖に落ちれば、雨と水は何事もなかったかのように一体化します。 雨レベルは多数の水分子集合体と定義すべきであり、それを構成する個々の水分子集合体には、電磁波と共振電磁波を出しているため方向性があります。 その電磁波と共振電磁波の引力によって、水分子集合体間は大結合し、多数の水分子集合体が結合すると、電磁力は結合力に消費されるため、電気的性格を示さず、そのため雷雨に濡れてもしびれません。そして反引力の源である共振電磁波も、表面を除き、他の大部分は結合力に消えているので自重があり、引力によって一体化します。 霧レベルは少数の水分子集合体と定義すべきであり、水分子集合体が少ないと、電磁波と共振電磁波は完全には打ち消せないため、イオン性を示し、白く見え、宙に浮きます。 これと同じく、水のクラスター値を下げるということは、水分子集合体を分けることで、結合力に消費されていた電磁力を復活させ、その電磁力によって水に多くの栄養を結合しようとするものです。 6H2Oレベルは基本となる分子ですが、単独で存在するときには完全な気体なので、反発力により結合力はなく、湿度にはなっても、雲とはなりえません。 H2Oレベルは、この世に存在しませんが、今日の常識では、水はH2Oだといいます。 存在しないものを研究して、水を解明しようと努力しており、存在する6H2Oや水分子集合体の研究は手付かずだから、何も判明しません。 そのレベルたるや、H2O間の結合力を水素結合としているので、蛇口から水滴が落ちるときには水素結合を切るエネルギーを必要とし、結合するときには逆に、エネルギーを放出するはずです。すると雨が湖に落ちれば、発熱しなければ筋が通らず、事実無根の結論に至ります。科学というには、余りにもお粗末です。 水道の蛇口から水を細く流し、そこに静電気が帯電した、塩化ビニール管を近づけると、水は管に引き寄せられ、大きく蛇行します。髪の毛を引き寄せる程度の静電引力の力が、落下速度がつき、髪の毛に比べ数段太い水流を曲げるというのは、塩化ビニール管の静電引力だけでは異常すぎます。 これは6H2Oが水になっても、6H2Oを歪めたり押し潰そうとすると、6H2O内部で正面衝突している電磁波がずれるため、摩擦による静電気発生と同じく静電気が発生するからでしょう。錆びた水道管の中を通れば6H2Oは歪むし、水圧がかかれば潰れます。 また塩素などが溶け込んでいるため、これを結合した6H2Oは、結合点で電磁流が正面衝突するため、電磁波と電磁波の交差により、静電気が発生します。水そのものが静電分極しているため、そこに静電気を帯びた塩化ビニール管を近づければ、強力な静電引力が生じます。

静電気を水にチャージすると、水のクラスター値(水分子集合体の大きさ)が小さくなり、水の吸収性が良いため、植物の育ちが良くなるという、静電チャージ水という物があります。 機能水と呼ばれる各種の水は、ほとんどが近赤外線観測法により、クラスター値が小さくなるというのは、確認された事実であり、そのクラスター値が水の性能を示す数値になっていますが、なぜ小さくなるか、納得できる説明は皆無です。それなのに、ともかく性能が良いのだから信じろの一点張りで、水は見た目には変わらないため、ペテンのような印象を受けます。 静電気のチャージ法は、高圧電線を通すだけであり、電気は流さなくとも静電気が振り注ぐので、電気代はほとんどかからないというのが売りです。 これも新電磁論では、電流とは電磁波という立場を取るので、断線した電線の先端では電磁波が反射し、反射した電磁波と入力している電磁波の正面衝突が起こるため、プラスとマイナスの静電気が対発生することは説明できます。 水に静電気が加わると、静電気が帯電した塩化ビニール管に、水が引き寄せられるのと同じく、静電気によって静電気を帯びている6H2Oを引き寄せます。 水分子集合体が小さくなることで、結合手が増え、電磁力が直列化するので結合力も増すため、養分保持力が向上します。 遠赤外線を発生する、セラミックスの中に水を通すことで、クラスター値を小さくするという、遠赤外線セラミックス水という製品もあります。 ちなみにお湯も、ヤカンの水が火にかけられれば、発熱した底から出る電磁波によって加熱されるので、強力な遠赤外線水です。ですから魔法の水と思われ、高い金を出している遠赤外線セラミックスと同じであり、お茶やスープなどで日常的に飲んでいるので、ありがたがるほどの水ではありません。 薬を飲むときには白湯で飲むという、古来からの知恵は、水分子集合体が小さくなっていたので、イオン結合力の増加により薬を良く溶かし、小さいから吸収性に優れます。理に叶ったものであり、理論は解からずとも効果は知っていました。 また水道管の上下や左右を強力磁石で挟むと、クラスター値が小さくなる、磁力水という製品もあります。 奇跡の水といわれる、パイウォーターという製品もありますが、これは鉄原子の構造を研究した後でないと、理論を組み立てられないため、メカニズムは不明です。 私はイオンを信じていないので、イオン結合も信じません。イオン結合の説明で取り上げられる代表選手・塩化ナトリウムを例に反論を試みます。 ナトリウムは原子番号11であり、塩素は原子番号17です。K軌道とL軌道の電子は満タンとなり、ナトリウムはM軌道に電子が1個、塩素はM軌道に電子が7個あります。 すると電子軌道が安定するためには、ナトリウムは電子が1個多く、塩素は1個足りないため、両者の都合が一致し、ナトリウムが電子を1個放出するからNA+イオンとなり、その1個の電子を塩素がもらうためCl-イオンとなるため、+−間のイオン結合により塩化ナトリウムになるというのが、今日の通説です。 しかしナトリウムの電子が塩素の空き軌道に入るなら、今日の常識でいえば共有結合なので、O2のように1:1の結合となるべきです。 でも現実には、表面からは見えない内部では28B図のよう また+−間の結合なら、+−が同数結合すべきなのに、1個の+に対して6個の−が結合しており、論理的とはいえません。 H2Oの解明において、HとOが90度で結合する理由が電磁力と判明すれば、電子1個でも結合点は、28Cのように6カ所あります。結合点が同じ6カ所なら、塩化ナトリウムも電磁力結合だろうと予想がつきます。 電子が1個多いナトリウムは負であり、電子が1個足りない塩素は正なので、異符合間の結合力が働きます。そして新電磁論では電子は存在せず、電子1個分の電磁力なので、1個のナトリウムに対して、6個の塩素が結合しても、各塩素は1/6個分の電磁力を出し合っているので、問題はありません。 また電磁結合論では、電気的に安定しようとする力が結合力なので、安定状態より電子が多いナトリウムはNA-

、電子が足りない塩素がCl+となるので、今日の常識とは逆の符号にしたほうが適切です。 そして縦横方向に結合しているなら、核が傾いて結合しているか、核のスピン軸は垂直でも、電気力線か磁力線の一方が強いため、X状ではなく、十字状に力線が走っていると予想されます。 次に塩が水に溶けるのは、6H2Oは原子番号8の酸素が6個・原子番号1の水素が12個結合しているため、全体では原子番号60相当の電磁結合力があります。ナトリウムの電磁結合力は11・塩素は17なので、水に入れば電磁力の強い水に、塩化ナトリウムは引き裂かれ、バラバラになって水と結合するでしょう。水の異常なまでの溶解力は、ここに原因があります。 今日の常識では、水中ではH2Oの一部がH+とOH-に分かれているから、Cl-とH+

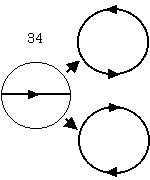

・NA+とOH-が、異符合間結合すると説明します。一方では、25度の純水1リットルの中に、H+は10-7モルしかないから、無視できる数という報告もあります。後者が正しければ、塩はイオン結合できないので溶けないことになり、矛盾だらけです。 イオン否定派の私としては、核が裸で漂っているという水素イオン説は論外なので、後者の観測データーには勇気づけられますが、観測されたH+は、電子軌道を持つ単なる原子であり、水が自然崩壊した際に発生した、相手に巡り会わず、単独で存在している水素だと予想します。 電磁結合論なら、K軌道は電子数が満タンかゼロ、L軌道は満タンか電子数4・M軌道は満タンか電子数8個で安定するので、それを基準に電子数が多いか少ないかで、+−の符号が決まります。 水素はプラスにもマイナスイオンにもなる特異性があり、満タンに1個足りないと考えれば+になります。6H2Oの場合は、1個多いと考えるのでH-。酸素も電子が2個足りないので、O-ではなくO+になります。 塩素は1個足りないのでCl+。ナトリウムは1個多いのでNA-。その他の原子も周期表に準じ、今日の常識とは符号が逆です。 今までのH2O論では、水素が両端にあったので、水素が結合すべきでしたが、6H2O論では、水素は酸素の陰に隠れる形になるため、外部との結合は出来ません。よって結合力としてのH+とH-は無意味であり、水酸基のOHも存在せず、反転した1個の酸素が生む、電磁波に結合力があります。だから反転した酸素が無い気体には結合力がありません。 今日ではX線回析法により、イオン結合の様子までもが判明しているので、イオン結合には疑問の余地もないでしょう。 確かにこの図を見れば、酸素とナトリウム・酸素と塩素は、対等の結合に見えるので、イオン結合図と思ってしまいます。またこの図を見る限り、水はH2Oで存在しているように見えてしまいます。 しかし29A図は、ナトリウムが結合の中心なら、固体と同じく、上下左右の6方向で結合すべきであり、4個と結合するにしても対象性があるべきなのに、バランスの取れてない1個の酸素が、なぜそこに存在するのか、その物理は説明できません。 今日の理論にかんがめば、Cl-にはH+が結合すべきなのに、29B図はどう見ても酸素が結合しており、ペテンです。それにイオン結合では、+と−が結合すれば中性になり、中性になれば、その自転で結合力は消えるので、1:6の結合はあり得ないでしょう。 また電子が1個足りない塩素が、電子が1個多い水素と結合するから物質は安定するという一方で、塩素対酸素が固体では1:6、液体では1:4で結合しては、矛盾だらけであり、今日の科学は何がなんだか判りません。

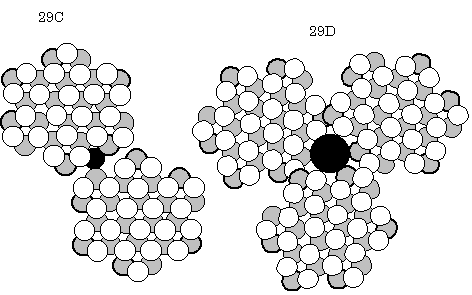

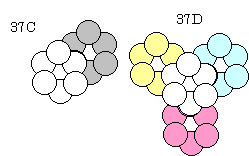

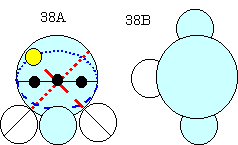

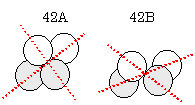

電磁結合論では29C・29D図のように、水分子集合体を輪切りすると、太線で示したように水分子集合体には共振電磁波の外壁があり、同符号の反発力により、水分子集合体は一体とならずに分散しています。そこに塩素とナトリウムが入ってくれば、水分子集合体の中に取り込まれるか、周囲に付着するかの何れかですが、中に取り込まれているなら、塩水はしょっぱく感じないはずです。 よって周囲に付着していることになり、その結合力は水分子集合体の発する共振電磁波と、塩素とナトリウムの発する電磁波の間に働く引力です。 ナトリウムは小さいから、2つの水分集合体間に挟まれ、塩素は大きいから3個の水分子集合体間に挟まれているから、29AB図のように見えます。 今日の科学でも、クラスター値が小さければ・すなわち水分子集合体が小さければ、養分保持能力が向上するのは周知の事実であり、その先にある論理的帰趨は、養分は水分子集合体に付着するという結論のはずなのに、H20分子に結合させることしか考えていません。 実際には水分子集合体は球形なので、X線回析法では立体は重なってしまい、29図のような中心部を輪切りにした図や、全体像は把握できないと予想されます。これは理論のみが可能です。 また29D図は、一部の酸素が重なっていますが、現物は立体であり、センターが一段ずれて、球のアールに結合すれば問題ありません。 球と球の接点にあるから、接点だけを平面として観測することが可能ですが、木を見て森を見ない結果になっています。 だから2個の水分子集合体の接点にあるから最近接数は4で、3個の水分子集合体の接点にあれば最近接数は6ですが、物理的には無意味な数字であり、真実を惑わし、混乱させているに過ぎません。 そしてナトリウムや塩素が、水分子集合体間をつないだため、塩を入れると水の通電性は格段に良くなります。 逆に純粋な水が絶縁体なのは、この共振電磁波の膜があるためです。 また29CD図にあるように、水分子集合体間は隙間だらけであり、そのため分子が小さなアルコール1と、水1を合わせても、体積は2以下にしかなりません。水が水銀の12倍も縮む性質も、この隙間だらけの構造にあり、断熱材と同じく隙間だらけなので、温まりにくく・覚めにくい性質も生じます。 このように水は電磁力が強いので、何でも良く溶かし、電磁波を放出する多くの種類と結合します。 炭素は原子番号6であり、水素は原子番号1です。炭素1個に水素4個が結合すれば、炭素のL軌道は満タンになり、水素のK軌道は0なので、アルゴンと同じ共振電磁体となります。だからメタンはガスであり、共振電磁波が放出されているから空を飛び、共振電磁波を出している水分子集合体には弾かれるので結合できません。 一方メタノールは、共振電磁体のメタンに酸素が加わった事で、共振電磁波が乱れて電磁波を出す液体になるため、水に溶けます。親水基が結合したから、水に溶けたわけではありません。 すると同じガスである酸素は、水に溶けないことになってしまい、矛盾することになります。 今日の解決法は、H2Oが46個・あるいは136個集まって出来た正十二面体の中に、酸素ガスやメタンを閉じ込めていることになっています。すると魚が酸素を吸収するには、正十二面体を破壊しなければならず、水素結合を切るエネルギーが必要になりますが、それではエラが茹だってしまうでしょう。 この正十二面体というのが水分子集合体であり、塩水をしょっぱいと認識するためには、水分子集合体のなかに塩素とナトリウムが、取り込まれていないはずだというのは、述べた通りです。だから中に取り込まれているはずがありません。 メタンガスも同じであり、炭素の電子と水素が結合したため、31B図のように十字状の電磁場が出現します。 そこで水分子集合体間の共振電磁場と、酸素ガスの電磁場には引力が働き、凸凹が噛み合わさる形になって双方が安定します。 酸素ガスは共振電磁体なので、共振電磁波も放出しており、単純に考えれば結合できませんが、酸素の共振電磁波は、スピン軸と同じ上下方向に出ているので、水分子集合体間の横方向の共振電磁波とは反発しません。 今日の常識では、ファン・デル・ワースの力とは、全ての原子に備わる引力であり、距離の7乗に反比例する力として知られていますが、その引力のメカニズムは、電子の回転にともない瞬間的に電場が形成されるので、隣の原子との間に、電場の一致により引力が働くとも、電子と隣の核との間に+−の引力が働くともいわれており、確定していません。 しかし原子構造で触れたように、電子は回転していないはずなので、原子が回転しなければ、今日のファン・デル・ワース論は根底から覆り、信じられるものではありません。仮に電子が回転していたとしても、回転にともない電場も移動すれば、正と負の引力は一瞬であり、同回転でもエネルギーの違いにより回転数が合わなければ、ズレが生じ、同符号が出会うことも起こり、結合していられないので、同類の原子間の引力に限られ、原子間に働く普遍的な引力にはなりえないでしょう。 コップに水を注ぐと、コップの縁より水面のほうが盛り上がり、それでも水はこぼれません。その力を表面張力と呼び、表面張力もファン・デル・ワースの力によるものとされています。 水滴が球状になるのも表面張力ですが、今日の常識である電子の移動に伴う、電場の一致にしろ、核との引力にしろ、電子が水平方向の回転をすれば、結合力も横方向だけです。よって水面から盛り上がる水の高さ・縦方向に引力が働かないので、説明になっていません。表面張力はファン・デル・ワースの力ではなく、水分子集合体を形成する、共振電磁波と電磁波の結合力です。 表面張力は、共振電磁波と電磁波に働く、距離の2乗に反比例する引力の力です。 距離の7乗に反比例するファン・デル・ワースの力は、今日の常識でいえば、全ての原子は電子が回転している以上、電磁波を放出しているので、その電磁波と電磁波の間に働く引力であり、別物なので区別する必要があるでしょう 。 氷の結晶はX線回析法により、上から見れば32A図・横から見れば32B図であることが判明しています。